Rettet der Bluttest zu Prostatakrebs Leben oder schadet er? Darüber diskutieren Fachleute seit Langem. Was sagen die Fakten dazu?

Jedes Jahr sterben in Deutschland rund 18.000 Männer an Prostatakrebs. Um die Erkrankung früh zu erkennen, können gesetzlich Versicherte Männer ab 45 Jahren jährlich die Prostata abtasten lassen. Diese Leistung bezahlen die gesetzlichen Krankenkassen. Der Nutzen dieser Tastuntersuchung ist jedoch nicht belegt.

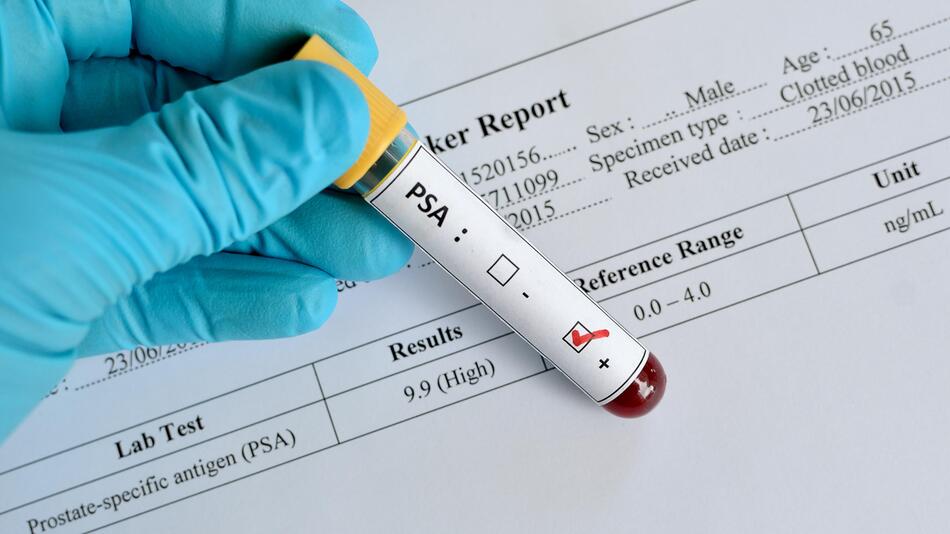

Männer erhalten in der Arztpraxis allerdings oft auch das Angebot für eine andere Früherkennungsuntersuchung: für den Bluttest auf das Prostata-spezifische Antigen (PSA). Weil die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für diese Untersuchung nicht übernehmen, müssen Interessierte für die individuelle Gesundheitsleistung (IGeL) zwischen 25 und 35 Euro aus eigener Tasche bezahlen.

Lesen Sie auch

Das Problem mit IGeL: Der Nutzen der Leistungen ist oft nicht gut belegt und manchmal können sie auch schaden. Dennoch geben gesetzlich Versicherte in Arztpraxen viel Geld dafür aus. Das bestätigt auch der aktuelle IGeL-Report, den der Medizinische Dienst Bund im Dezember 2024 veröffentlichte. Danach gehört der PSA-Test zu den IGeL-Bestsellern bei Männern.

Der regelmäßig erscheinende kritische Report sorgt traditionell für Streit mit Ärzteverbänden, die darauf mit scharfen Worten reagieren. Im Dezember warf die Deutsche Gesellschaft für Urologie (DGU) dem IGeL-Report vor, Patientinnen und Patienten zu schaden, weil er IGeL pauschal verurteile. Der PSA-Test sei schließlich das "wichtigste Instrument zur Früherkennung der häufigsten Tumorerkrankung des Mannes".

Die Argumente der DGU sind nicht neu – aber wie belastbar sind sie? Und was bedeutet der Streit der Fachleute für Männer, denen ein PSA-Test angeboten wird?

Faktencheck 1: Ist die Bewertung des PSA-Tests veraltet?

Die Kritik der DGU bezieht sich nicht nur auf den IGeL-Report 2024, sondern auch auf die Bewertungen des IGeL-Monitors zum PSA-Test. Der Vorwurf: Die Bewertung mit dem Ergebnis "tendenziell negativ" sei bereits von 2017 und beruhe auf veralteten Daten. Stimmt das?

Der IGeL-Monitor fasste für die Bewertung Studien zusammen, die Nutzen und Schaden der Früherkennung mit dem PSA-Test untersuchten. Das Ergebnis: In den Studien gibt es Hinweise, dass durch den PSA-Test weniger Männer an Prostatakrebs sterben. Gleichzeitig ist der PSA-Test aber auch überempfindlich und schlägt manchmal falschen Alarm. Ob es ein falscher Alarm ist, stellt sich aber meist erst nach weiteren belastenden Untersuchungen heraus. Oft ist dazu eine Gewebeentnahme nötig.

Was ist der IGeL-Monitor?

- Der IGeL-Monitor bewertet individuelle Gesundheitsleistungen, die gesetzlich Versicherte selbst bezahlen müssen. Er gehört zum Medizinischen Dienst Bund, erstellt regelmäßig Bewertungen für individuelle Gesundheitsleistungen und produziert auch einen Podcast.

Noch gravierender: Der PSA-Test und die nachfolgenden Untersuchungen finden manchmal Formen von Prostatakrebs, die den Betroffenen zu Lebzeiten nie Beschwerden gemacht hätten. In diesen Fällen wächst der Krebs so langsam, dass die Betroffenen an anderen Ursachen sterben. Diese Formen lassen sich aber nicht immer gut von aggressiven Arten unterscheiden und die Männer müssen sich zur Sicherheit Eingriffen wie Operationen und Bestrahlung unterziehen, die oft mit Folgen wie Inkontinenz und Impotenz einhergehen. Das nennen Fachleute Überdiagnosen und Übertherapien.

Diesen Schaden durch die Früherkennung bewertete der IGeL-Monitor als gut belegt. Weil die Daten für den Nutzen weniger aussagekräftig seien als der mögliche Schaden, resultierte die Bewertung "tendenziell negativ".

Zu einem ähnlichen Ergebnis kam im Jahr 2020 übrigens auch das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG), das die Studienlage im Auftrag des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) ausgewertet hatte. In Kürze: Regelmäßige Früherkennung mit dem PSA-Test verhindert über einen Zeitraum von 16 Jahren bei 1.000 getesteten Männern bei etwa 3 von ihnen, dass sie an Prostatakrebs sterben. Bei etwa 250 schlägt der PSA-Test falschen Alarm. Gleichzeitig müssen bis zu 60 Männer mit einer Überdiagnose rechnen.

Der G-BA, der die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung festlegt, diskutierte zu diesem Zeitpunkt, ob der PSA-Test zur Früherkennung von Prostatakrebs für gesetzlich versicherte Männer auf Kassenkosten möglich sein soll. Auf der Grundlage des IQWiG-Gutachtens entschied sich der G-BA allerdings dagegen.

In der damaligen Diskussion wurde auch thematisiert, ob der mögliche Schaden der PSA-Früherkennung nicht durch weitere Maßnahmen verringert werden könne. Dazu gehört etwa, bei auffälligen PSA-Werten nicht gleich eine Gewebeprobe zu entnehmen, sondern mithilfe von Risikokalkulatoren und/oder weiteren Untersuchungen mittels Magnetresonanztomografie (MRT) Männer mit erhöhtem Risiko zu identifizieren. Erhöhtes Risiko heißt: bei denen vermutlich eine aggressive Form von Prostatakrebs vorliegt.

Nur bei Männern mit erhöhtem Risiko würde dann tatsächlich eine Gewebeentnahme erfolgen. Und wenn sich dann herausstellt, dass der Prostatakrebs voraussichtlich nur sehr langsam wächst, könnte eine engmaschige Überwachung ("active surveillance") eine Alternative zu sofortiger Behandlung mit allen ihren Nebenwirkungen sein.

Schaden verringern: Was bringen MRT und "active surveillance"?

- Tatsächlich gibt es Hinweise darauf, dass eine MRT-Abklärung unnötige Gewebeentnahmen verhindern könnte. So empfiehlt es auch die europäische Leitlinie zur Diagnostik und Behandlung von Prostatakrebs. Derzeit ist das in Deutschland allerdings noch kein Standard. Außerdem laufen derzeit erst noch große Studien in Finnland und Schweden, die die Gesamtbilanz dieses Vorgehens untersuchen und so etwa feststellen können, ob ein Verzicht auf die Gewebeentnahme möglicherweise doch manche aggressiven Formen von Prostatakrebs übersieht und in welchem Umfang dieses Vorgehen Überdiagnosen und Übertherapien senkt. Diese Frage soll auch eine große Studie im Vereinigten Königreich klären.

- Eine weitere Möglichkeit zur Schadensreduktion: Wenn die Gewebeprobe den Verdacht auf Prostatakrebs bestätigt, könnte bei sehr langsam wachsenden Formen auf eine sofortige Behandlung verzichtet werden und die Betroffenen stattdessen engmaschig überwacht werden ("active surveillance"). Eine Behandlung würde nur erfolgen, wenn es Hinweise auf ein Fortschreiten der Erkrankung gibt.

- Die engmaschige Beobachtung hat Vorteile, aber auch Nachteile gegenüber einer sofortigen Behandlung. Ein Blick in die Dokumentation der Tumorzentren zeigt: In der Praxis wählen Ärzte und Patienten dieses Vorgehen jedoch nur in gut einem Drittel der Fälle, in denen es möglich wäre.

Fazit: Männer, die sich aktuell für einen PSA-Test als IGeL entscheiden, können nicht automatisch davon ausgehen, dass sie bei einem auffälligen Befund Maßnahmen angeboten bekommen, die das Risiko für Überdiagnosen senken. Ohne diese Maßnahmen ist die Bewertung des IGeL-Monitors nach wie vor aktuell.

Richtig ist, dass eine Ergänzung des PSA-Tests durch beispielsweise eine MRT-Untersuchung womöglich Schäden verringert. Das ist allerdings eine andere Untersuchungsmethode zur Früherkennung als der PSA-Test allein. Wie sich das auf die Gesamt-Bewertung der Früherkennung mittels PSA-Test auswirkt, wird aktuell noch untersucht.

Faktencheck 2: Widerspricht die Bewertung der Leitlinie?

Die Pressemitteilung des Medizinischen Dienstes zum IGeL-Report verweist darauf, dass die Bewertungen des IGeL-Monitors im Einklang mit internationalen Leitlinien-Empfehlungen stehen. Diese Aussage bezieht sich auf eine Analyse, die der IGeL-Monitor 2023 veröffentlicht hatte.

Dagegen wirft die DGU dem IGeL-Monitor vor, die aktuelle deutsche Leitlinie zu ignorieren. Nach DGU-Darstellung empfehle die Leitlinie, dass "Männern ab dem 45. Lebensjahr, die nach ergebnisoffener Aufklärung über die Vor- und Nachteile der Früherkennung von Prostatakrebs eine Früherkennungsuntersuchung wünschen, die Bestimmung des PSA-Wertes als Untersuchungsmethode angeboten werden soll". Was stimmt denn jetzt?

Ein Blick in die Leitlinie zeigt: Die Empfehlung ist wesentlich differenzierter, als die DGU-Pressemitteilung den Anschein erregt. Dort heißt zunächst: "Besteht ein Anlass, über Früherkennung zum Prostatakarzinom zu informieren, sollen Männer ergebnisoffen über die Vor- und Nachteile beraten werden, insbesondere über die Aussagekraft von positiven und negativen Testergebnissen, Überdiagnosen sowie über gegebenenfalls erforderliche weitere Maßnahmen."

Außerdem steht dort: "Männern, die nach der Aufklärung eine Früherkennungsuntersuchung wünschen, soll das Bestimmen des PSA-Wertes als Untersuchungsmethode angeboten werden." Es gibt in der Leitlinie also keine unbedingte Empfehlung zur Früherkennung mittels PSA-Test. Sie empfiehlt lediglich, wenn nach umfassender Aufklärung der Wunsch nach Früherkennung besteht, primär den PSA-Test als Methode zu nutzen.

In der Analyse des IGeL-Monitors zur Leitlinien-Konformität der Bewertungen flossen außer der deutschen Leitlinie weitere internationale Leitlinien ein. Wie die deutsche Leitlinie empfehlen viele, dass über Nutzen und Schaden der Untersuchung aufgeklärt werden soll, einige raten auch von einem generellen Screening mittels PSA-Test ab. Der IGeL-Monitor kam deshalb zu dem Schluss, dass seine Bewertung und die Leitlinien-Empfehlungen nahezu übereinstimmen.

Fazit: Dass die Bewertung des IGeL-Monitors die deutsche Leitlinien-Empfehlung ignoriert, trifft also nicht zu. Richtig ist allerdings, dass derzeit viele Leitlinien und Bewertungen zur Früherkennung von Prostatakrebs überarbeitet werden, etwa in den USA, Kanada, Belgien oder Großbritannien. Auch in der deutschen Leitlinie zu Prostatakrebs soll es dem Vernehmen nach demnächst Änderungen geben. In die Überarbeitungen werden die neueren Erkenntnisse zur Schadensbegrenzung einfließen. Wie die genauen Leitlinien-Empfehlungen aussehen werden und wie sich das in der tatsächlichen Behandlung niederschlägt, bleibt noch abzuwarten.

Faktencheck 3: PSA-Test als IGeL oder im Früherkennungsprogramm?

Die "tendenziell negativ"-Bewertung des IGeL-Monitors für die individuelle Gesundheitsleistung PSA-Test kontrastiert die DGU mit dem Ruf nach einem organisierten Früherkennungsprogramm als Leistung der gesetzlichen Krankenkasse in Deutschland. Ein solches Programm solle Maßnahmen zur Schadensbegrenzung, etwa eine MRT-Abklärung vor einer Gewebeentnahme, beinhalten. Die DGU beruft sich dabei auf eine Empfehlung der Europäischen Kommission. Was steckt dahinter?

Was die Pressemitteilung der DGU nicht erklärt: Ob der PSA-Test als IGeL oder als organisiertes Früherkennungsprogramm angeboten wird, kann für Nutzen und Risiken einen deutlichen Unterschied machen. Ein organisiertes Früherkennungsprogramm, wie es in Deutschland etwa für die Früherkennung auf Brustkrebs mit Mammografie besteht, wird nur eingeführt, wenn es nach einer Bewertung mit ausreichender Sicherheit feststeht, dass der Nutzen die Risiken übersteigt. Für die Früherkennung mit PSA-Test allein hatte der G-BA das verneint.

Außerdem gelten in einem organisierten Früherkennungsprogramm besondere Anforderungen an die Qualitätssicherung und Dokumentation: So dürfen je nach Untersuchung nur Ärztinnen und Ärzte mit besonderer Qualifikation die Untersuchungen durchführen. Zusätzlich gelten bestimmte Regeln, wie verdächtige Befunde weiter abgeklärt werden sollen und die Ergebnisse des Programms werden regelmäßig evaluiert.

Den PSA-Test als IGeL dürfen dagegen grundsätzlich alle Arztpraxen anbieten, es gibt keine Vorgaben, wie und wann genau weitere Abklärung erfolgen soll. Ob das im Einklang mit Leitlinien-Empfehlungen erfolgt, lässt sich mangels Dokumentation nicht kontrollieren. Ein solches Vorgehen wird auch als "graues" oder "opportunistisches" Screening bezeichnet.

Die DGU beruft sich in diesem Zusammenhang auf ihr Positionspapier "Risikoadaptierte Prostatakarzinomfrüherkennung 2.0". Dort weist sie selbst auf das Problem des PSA-Tests als IGeL hin: "Aber seit Mitte der 1990er-Jahre hat sich der selbstinitiierte PSA-Test als opportunistisches Screening nicht nur in Deutschland verbreitet und für diese Art des Screenings trifft die ungünstige Schaden-Nutzen-Relation in noch höherem Maße zu." Die DGU bestätigt damit also selbst die Einschätzung des IGeL-Monitors. Auch die wissenschaftliche Bewertung, auf der die in der Pressemitteilung erwähnte EU-Empfehlung beruht, spricht sich dafür aus, die PSA-Tests als individuelle Gesundheitsleistungen zu stoppen.

Fazit: Dass die Pressemitteilung der DGU nicht ausreichend darauf hinweist, dass der PSA-Test als IGeL eine andere Beurteilung erfordert als in einem organisierten Früherkennungsprogramm, ist unseriös. Richtig ist, dass es Vorschläge gibt, wie sich in einem organisierten Früherkennungsprogramm mögliche Schäden reduzieren lassen könnten. Eine umfassende evidenzbasierte Bewertung von Nutzen und Risiken steht jedoch noch aus.

Faktencheck 4: Wird der PSA-Test pauschal verurteilt?

Die Pressemitteilung der DGU wirft dem IGeL-Monitor vor, den PSA-Test pauschal zu verurteilen. Die Begründung: Schließlich sei der Test eine Kassenleistung, um einen Verdacht auf Prostatakrebs abzuklären, etwa nach einer auffälligen Tastuntersuchung – und auch, um den Verlauf von diagnostiziertem Prostatakrebs weiter zu überwachen. Das unterstreiche den Stellenwert des PSA-Tests. Hat die DGU hier einen Punkt?

Was die Pressemitteilung nicht verrät: Das Verhältnis von Nutzen und Risiken einer Untersuchung hängt immer davon ab, zu welchem Zweck die Untersuchung eingesetzt wird. Deshalb werden für die verschiedenen Zwecke getrennte Studien durchgeführt und die Bewertung kann sich je nach Zweck unterscheiden. Deshalb ist es nicht zulässig, vom Stellenwert des PSA-Tests bei Abklärung und Verlaufskontrolle von Prostatakrebs auf den Stellenwert zur Früherkennung zu schließen.

Fazit: Die Bewertung des IGeL-Monitors zum PSA-Test erwähnt den Zweck ausdrücklich: "zur Früherkennung von Prostatakrebs". Das ist auch in der Pressemitteilung des Medizinischen Dienstes zum IGeL-Report so. Von einer "pauschalen Verurteilung", wie die DGU behauptet, kann also keine Rede sein.

Was die Diskussion für Patienten bedeutet

Derzeit sind zur Früherkennung von Prostatakrebs mit dem PSA-Test noch etliche Fragen offen, besonders wenn es um die weitere Abklärung von auffälligen Testergebnissen geht. Womöglich werden sich in den nächsten Jahren Datenlage und Empfehlungen dazu ändern. In jedem Fall sollten Arztpraxen, die den PSA-Test als IGeL anbieten, Patienten ausreichend zu Nutzen und Schaden aufklären. Untersuchungen des Medizinischen Dienstes Bund deuten darauf hin, dass das zu oft nicht der Fall ist. Für Patienten ist es ist in jedem Fall sinnvoll, sich vor einem Test bei unabhängigen Quellen über Nutzen und Risiken zu informieren.

Verwendete Quellen

- Krebsdaten.de: Prostata – C61

- Gemeinsamer Bundesausschuss: Krebsfrüherkennungs-Richtlinie

- gesundheitsinformation.de: Örtlich begrenzter Prostatakrebs

- igel-monitor.de: IGeL-Gesamtumsatz Deutschland

- Informationsdienst Wissenschaft: Pauschale Verurteilung individueller Gesundheitsleistungen: DGU e.V. kritisiert IGeL-Report 2024

- iqwig.de: PSA-Screening: Nutzen wiegt den Schaden nicht auf

- Gemeinsamer Bundausschuss: Prostatakrebs-Screening mittels Bestimmung des prostataspezifischen Antigens (PSA) (§ 135 SGB V)

- jamanetwork.com: Magnetic Resonance Imaging in Prostate Cancer Screening

- uroweb.org: Prostate Cancer

- clinicaltrials.gov: A Randomized Trial of Early Detection of Clinically Significant Prostate Cancer (ProScreen) (ProScreen)

- The UK's Clinical Study Registry: The GÖTEBORG prostate cancer screening 2 trial

- nihr.ac.uk: Biggest prostate cancer screening trial in decades to start in UK

- leitlinienprogramm-onkologie.de: Prostatakarzinom

- thieme-connect.com: Stehen die Bewertungen von Individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL) des IGeL-Monitors im Einklang mit Leitlinien?

- uspreventiveservicestaskforce.org: Prostate Cancer: Screening

- canadiantaskforce.ca: Prostate Cancer (update)

- Belgian Health Care Knowledge Centre: Study 2024-10 (HTA) Update of prostate cancer screening recommendations

- UK National Screening Committee: Prostate cancer

- urologenportal.de: Zum Stand der laufenden Überarbeitung: Konsensuskonferenz zur S3-Leitlinie Prostatakarzinom

- European Comission: Annex

- Gemeinsamer Bundesausschuss: Früherkennung von Krebserkrankungen

- link.springer.com: Risikoadaptierte Prostatakarzinomfrüherkennung 2.0 – Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Urologie 2024

- feam.eu: Improving Cancer Screening in the European Union

- gesundheitsinformation.de: Der PSA-Test zur Früherkennung von Prostatakrebs & Prostatakrebs: Vorsorge und Früherkennung

Über RiffReporter

- Dieser Beitrag stammt vom Journalismusportal RiffReporter.

- Auf riffreporter.de berichten rund 100 unabhängige JournalistInnen gemeinsam zu Aktuellem und Hintergründen. Die RiffReporter wurden für ihr Angebot mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet.

© RiffReporter

"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.