Wir sagen es uns selbst, zu anderen - manchmal geradezu reflexartig: "Es gibt Schlimmeres!" Aber ist uns das wirklich ein Trost? In so mancher Lage offenbart es, wie schwer wir den Schmerz anderer an uns heranzulassen können.

Wir haben ihn schnell zur Hand, denn er trifft ja so gut wie immer zu und kann deshalb doch eigentlich nicht verkehrt sein, oder? Der floskelartige Satz "Es gibt Schlimmeres". Wir rufen ihn uns selbst ins Gedächtnis oder klopfen anderen - wahrscheinlich sogar in bester Absicht - auf die Schulter: "Sei froh, dass du nicht größere Sorgen hast!"

Gehe es jemandem gerade schlecht, sei das keine Hilfe, sagt die Münchner Therapeutin Anette Frankenberger: "Natürlich - es könnte so gut wie immer noch schlimmer sein. Aber ich kann meine Situation nicht in jedem Moment mit dem Schicksal eines sterbenskranken Menschen vergleichen."

Das eigene im Moment Erlebte würde dadurch minderwertig, klein, bedeutungslos. "Lasse ich das zu, unterdrücke ich mich selbst", warnt sie. Der Satz falle oft noch in anderen, teilweise härteren Varianten:

- "Reiß dich zusammen"

- "Stell dich nicht so an"

- "Bis du heiratest, ist es vorbei"

- "Das Leben geht weiter"

- "Das wird schon wieder"

- "Morgen ist auch noch ein Tag"

- "Anderen geht es schlechter als dir"

Trösten wir - oder schützen wir uns nur selbst?

Der Versuch, andere mit diesen Worten aus einem Tief zu holen, offenbare vor allem eines: "Dass wir den Schmerz, den der andere da gerade durchlebt, möglichst nicht an uns heranlassen wollen". Frankenberger nennt Beispiele aus ihrer langjährigen Erfahrung als Paar- und Familientherapeutin.

- Eine Frau, deren Mann sich das Leben genommen hatte, brach bei einer Krisenintervention zusammen. Frankenberger musste schließlich den Notarzt verständigen, der der verzweifelten Witwe beim Eintreffen hinwarf: 'Jetzt reißen Sie sich mal zusammen, das Leben geht weiter!' "Dieser Satz ist in so einer Situation gnadenlos", betont Frankenberger, "ich halte mir den anderen damit vor allem auf Abstand, aber eine Hilfe bin ich nicht". Die Frau hörte anschließend sehr lange nicht auf zu schreien.

- Ein weiteres Beispiel: Eine im Sterben liegende Klientin bat Frankenberger, zu ihr zu kommen mit den Worten: "Ich halte meine Söhne nicht mehr aus, sie sagen nur immer wieder: 'Mama, das wird schon wieder.'"

Letztlich seien es verzweifelte und hilflose Versuche der Söhne gewesen, ihre Mutter zu trösten, aber auch eine völlige Aberkennung der Lage: "Sie sagten ihrer Mutter damit eigentlich: 'Du darfst nicht sterben, wir verkraften das nicht.' Es war ein Selbstschutz, aber keine Hilfe."

Auch ganz alltägliche Situationen zeigen, wie schwer es fällt, uns auf den Schmerz anderer einzulassen: "Ach, alles halb so schlimm", hören wir uns schnell sagen, wenn ein Kind verletzt ist oder vor etwas Angst hat.

"Ich gebe ihm damit das Gefühl, seine Gefühle dürften nicht sein. "Das schadet der Entwicklung des Kindes, zum anderen wird es mir nun erst recht beweisen wollen, dass es wirklich schlimm ist!"

Erwachsene reagierten auf unbeholfene Trostversuche hingegen eher mit Rückzug: "Sie wollen all diese Floskeln nicht mehr hören. Und sie spüren, dass andere die Situation nur schwer aushalten und wollen sich keinem mehr zumuten."

Besser: "Das ist ja wirklich ganz schön schlimm"

Warum es so schwerfällt, uns auf den Schmerz anderer einzulassen: "Es konfrontiert uns mit unserer Hilflosigkeit und damit, dass auch uns solches Leid widerfahren könnte." Sich in andere hineinzuversetzen, ist eine der schwierigsten Aufgaben im Zwischenmenschlichen. Frankenberger empfiehlt am Beispiel Kinder die Technik des aktiven Zuhörens:

- "Du hast schlimme Angst, oder?"

- "Du hast Bauchweh, das fühlt sich unangenehm an."

Wir denken, dass wir es damit dramatisieren, aber das Gegenteil ist der Fall: "Wenn ich es benenne, kann das Kind seinen Kummer überwinden." Auch übertriebene Reaktionen der Eltern ("Oh mein Gott, ich hole Jod!") würden freilich nicht weiterhelfen: "Es groß und es klein zu machen, das sind beides keine Lösungen". Sondern: "Ich begleite das, was da ist."

- "Du bist ganz schön traurig, oder? Was würde dir denn jetzt helfen?"

Kinder wünschten sich oft, einmal in den Arm genommen zu werden. Erwachsenen helfe es meist, aussprechen zu dürfen, wie es gerade ist.

"Name it to tame it" ("Benenne es, um es zu bezähmen") nennt der amerikanische Psychiater Daniel Siegel dieses eigentlich simple, aber effektive Vorgehen. "Trösten ist keine Zauberei. Der Trick ist, einfach nur da zu sein", erklärt Frankenberger und empfiehlt dafür Worte wie:

- "Das ist ja ganz schön gemein, was du da gerade erlebst."

- "Ich bin für dich da, ich habe Zeit."

- "Erzähl mir mal, magst du darüber reden? Ich höre zu."

Auch könne man fragen:

- "Ich bin unsicher: Wie möchtest du es haben? Soll ich bei dir sein?"

Manchmal sei auch Schweigen der richtige Weg.

Und wenn ich mir den Satz selber sage?

Etwas anders verhält es sich der Expertin zufolge, wenn wir uns den Satz selbst einmal in Erinnerung rufen. Der Computer stürzt schon wieder ab oder ich ärgere mich über den Strafzettel an der Windschutzscheibe: "In solchen Situationen kann es beruhigen, alles in Relation zu setzen und sich bewusst zu machen, dass das letztlich Kleinigkeiten sind", meint Frankenberger.

Auch in Krisenphasen kann es helfen, mal die Perspektive zu wechseln: "Es könnte schlimmer sein. Es fallen keine Bomben, und ich habe ein Dach über dem Kopf", sagt sie. Jeder aber, rät die Therapeutin, sollte dennoch in sich hineinhören und Gefühle wie Angst, Ärger und Traurigkeit zulassen.

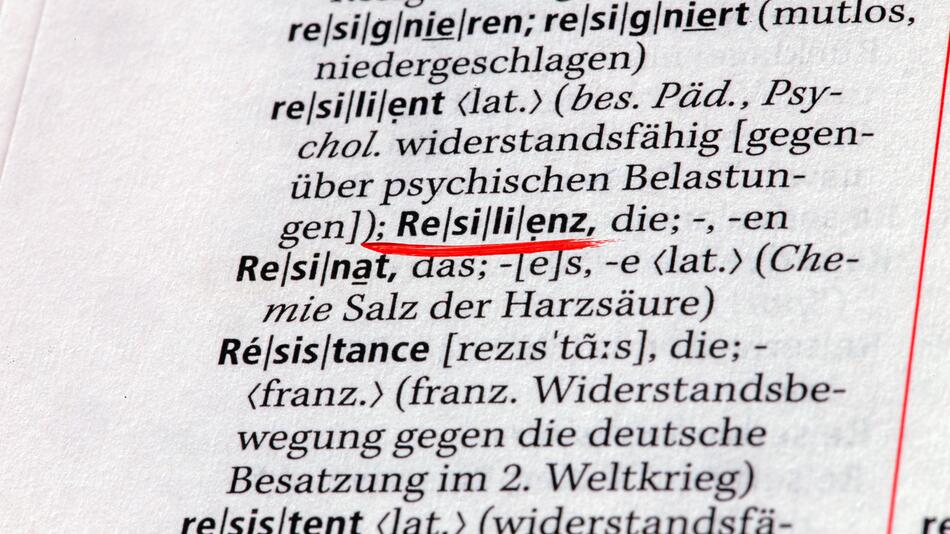

Die Resilienz-Trainerin Monika Gruhl erklärt, warum das so wichtig ist: "Gefühle, die wir unterdrücken, brechen sich irgendwann Bahn, körperlich oder seelisch, wir können sie nicht dauerhaft wegdrücken." Also sollten wir uns eingestehen: "Ja, es ist im Moment schwierig."

Für die Autorin des Buches "Resilienz - Die Strategie der Stehauf-Menschen" liegt der Schlüssel neben dem Zulassen im Verständnis: "Ich wünsche mir dieses Verständnis natürlich von außen, aber ich kann es mir auch selbst geben."

Sie plädiert gerade in Ausnahmesituation für mehr Milde mit sich selbst: "Es mag noch so viel Schlimmeres geben: Es IST für mich eben so. Es zieht mich runter."

Erst wenn das Verständnis dafür da sei - von anderen oder aus mit selbst heraus - sei der nächste Schritt möglich: "Ich werde bereit, mich auf Positives zu fokussieren und diesen Zustand zu ändern." Die Reihenfolge sei wichtig:

- "Es ist schrecklich für dich, ich weiß."

- Dann: "Wie wird es besser? Wie schaffen wir es nun, dass du vielleicht ein bisschen weniger traurig bist?"

Gruhl macht es mit einem ganz praktischen Beispiel klar: "Kundenmanagement! Nicht umsonst lernen Mitarbeiter das dort sofort: Der andere will zuallererst einmal verstanden werden."

Was uns inneren Halt gibt

Ein häufiges Missverständnis zu Resilienz, also unserer inneren Widerstandsfähigkeit, die viele auch psychisches Immunsystem nennen: "Oft wird davon ausgegangen, resiliente Menschen seien immer stark und nie ratlos", sagt Gruhl, "doch so ist das absolut nicht! Sie wissen genau, wie es da unten ist. Aber sie können sich wieder aufrichten. Sie setzen das Stehauf-Menschen-Prinzip um."

Dazu gehöre in der Krisen vor allem Selbststärkung: "Statt sich jetzt durch endlose Aufgaben zu erschöpfen, überlegen Sie zuallererst: Was sind die Dinge, die mich gut durch den Tag bringen?" Manche hätten ein bestimmtes Morgenritual, das ihnen Stabilität verleihe oder ein Telefonat mit einer bestimmten Person. Statt einem abstrakten "Es gibt Schlimmeres" empfiehlt Gruhl stärkende Sätze, die mit "Ich habe ..." beginnen. Zum Beispiel:

- "Ich habe eine gemütliche Wohnung, in der ich mich wohlfühle."

- "Ich habe Arbeit, die ich im Homeoffice gut erledigen kann."

- "Ich habe einen Freund, der für mich da ist."

Dankbarkeit sei ein gängiger Ansatz in der Burnout-Therapie, bemerkt auch Frankenberger. Für wichtig hält sie jetzt außerdem: "Aufeinander schauen, Nähe schaffen - zum Beispiel beim Nachbarn klingeln und fragen, ob er Hilfe braucht. Klären Sie auch mit Freunden, wie Sie persönlich mit der Krise umgehen wollen - treffen oder besser nicht? In dieser Zeit kann eine Art 'Gebrauchsanweisung' füreinander so manches Missverständnis vermeiden."

Sie zitiert das Motto des amerikanischen Therapeuten John Gottman: "Small things often" ("Kleine Dinge oft"): "Lichtblicke schaffen, sich selbst Gutes tun, gute Nachrichten lesen. Kaufen Sie sich selbst Blumen, wenn es das ist, was Ihnen gerade Freude bereitet. Dinge, die uns klein erscheinen mögen, sind nicht lächerlich. Sondern oft genau das, was die Seele gerade braucht, um möglichst gut durch diese Krise zu kommen."

Zu den Personen

- Anette Frankenberger arbeitet seit 1994 in München als systemische Paar- und Familientherapeutin sowie Supervisorin in eigener Praxis. Seit 1989 ist sie als Dozentin in der Erwachsenenbildung und Erziehungsberatung tätig.

- Monika Gruhl ist Autorin mehrerer Bücher, darunter "Resilienz - die Strategie der Stehauf-Menschen: Krisen meistern mit innerer Widerstandskraft", Herder Spektrum (2018) und "Aufleben! 5 Minuten für mehr innere Stärke und Resilienz.", Bastei Lübbe (2018). Sie ist Resilienztrainerin und -coach in Osnabrück und bietet auch Online-Programme für innere Stärke an.

"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.