Gefühlt grauste es selbst kühnen E-Auto-Pionieren erst gestern noch vor der Vorstellung von überfüllten Ladeparks, weil die Ladeinfrastruktur zu wünschen übrig ließ. Und jetzt? Kommt alles ganz anders.

Zumindest lassen Zahlen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) darauf schließen, dass Warteschlangen frustrierter, nach Strom gierender E-Auto-Fahrer ins Reich der Schauermärchen gehören. Je nach Landkreis belief sich die Belegung öffentlicher Ladesäulen laut BDEW im ersten Halbjahr 2023 nämlich auf gerade mal zwischen drei und 25 Prozent pro Tag. Im Gesamtdurchschnitt waren öffentliche Ladepunkte nur zu 11,6 Prozent der Zeit belegt.

Konstant geringe Auslastung

Natürlich muss man sich auch die Frage stellen, wie stark der Andrang zu spezifischen Stoßzeiten ist. Aber tatsächlich lag die durchschnittliche Auslastung selbst tagsüber zwischen neun und 20 Uhr nie über 20 Prozent. Dem BDEW zufolge handle es sich um eine erstmalige Erhebung solcher Daten. Vergleiche mit früheren Zeitpunkten konnte der Verband deshalb nicht anstellen. Tut auch nichts zur Sache – die konstant so geringe Auslastung über Monate hinweg steht erst mal für sich. Aber ist das letzten Endes ein positives Zeichen? Oder bedeutet es eher, dass die Verkehrswende stecken bleibt? Berechtigte Fragen.

"Die gute Nachricht ist: Wir haben ein Überangebot an Lademöglichkeiten", sagt Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung. In der Regel seien rund 80 Prozent der öffentlichen Ladepunkte verfügbar. Gerade daran zeige sich aber auch, wie viel Luft nach oben in Sachen E-Auto-Neuzulassungen hierzulande noch ist. Hinkt anstatt der Ladeindustrie nun also die Automobilbranche hinterher?

EU-Vorgabe doppelt überboten

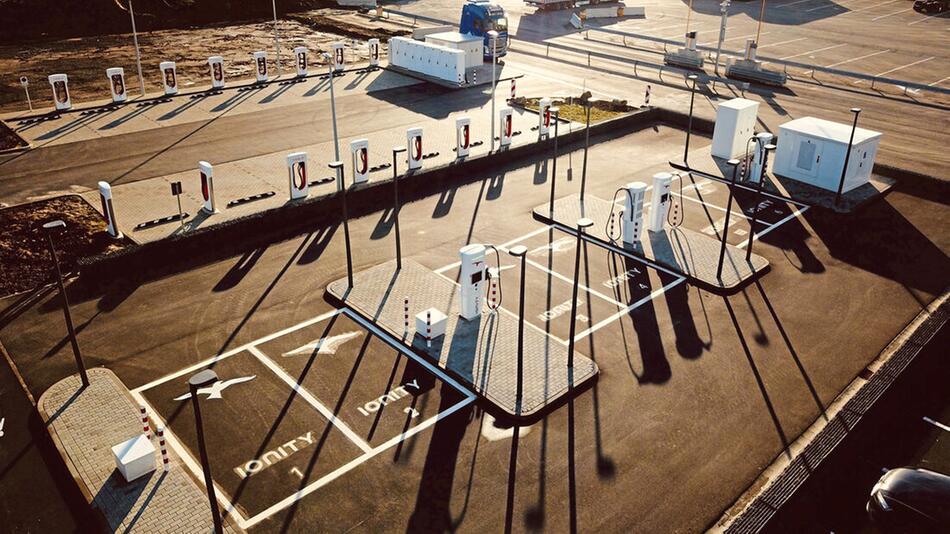

Fakt ist: Laut dem BDEW waren Stand 1. Juli 2023 100.883 öffentliche Ladepunkte mit insgesamt 4,5 Gigawatt (GW) Ladeleistung am Netz. Die EU verpflichtet dazu, pro verkauftem E-Auto eine Ladekapazität von 1,3 Kilowatt (kW) bereitzustellen, bei Plug-in-Hybriden sind es 0,8 kW. Bezogen auf die aktuelle E-Auto-Anzahl hierzulande ergibt das einen Bedarf von 2,23 GW. So bietet Deutschland schon doppelt so viel Ladeleistung, wie die EU vorgibt. Was Ladeparks in Deutschland neben ausgiebiger Ladeleistung sonst noch zu bieten haben, sehen Sie in der obigen Bildergalerie zum auto motor und sport MO/OVE Ladeparktest.

Alles in allem wertet Andreae die Zahlen zu Auslastung und Ladeleistung jedenfalls als Beweis dafür, dass die politischen Zielsetzungen technisch veraltet sind. Denn die Bundesregierung will bis 2030 bekanntlich eine Million öffentliche Ladepunkte schaffen. Der technologische Sprung der Ladeleistung, der sich seit 2019 laut Andreae bei Fahrzeugen und Ladesäulen verdreifacht habe, werde bei den bisherigen Plänen aber nicht berücksichtigt – obwohl aufgrund der Fortschritte mittlerweile schon viel mehr E-Autos pro Ladesäule versorgt werden können.

Oft keine Schnelllader vorhanden

Und umso mehr wundert man sich, dass der Verband der Automobilindustrie (VDA) erst kürzlich im "Spiegel" trotzdem einen zu langsamen Ausbau der Ladeinfrastruktur beklagte. VDA-Präsidentin Hildegard Müller rechnete vor, man müsse das Ausbautempo der vergangenen zwölf Jahre vervierfachen, um das Ziel von einer Million öfffentlicher Ladepunkte bis 2030 zu erreichen. Mag ja stimmen, ist angesichts der BDEW-Zahlen aber eh hinfällig.

Was man eher gelten lassen kann: Müllers Beschwerde, dass es noch Anfang 2023 in rund der Hälfte aller Gemeinden keinen einzigen öffentlichen Ladepunkt gab. Zudem habe sich in mehr als acht von zehn Gemeinden kein Schnellladepunkt befunden, sagte die VDA-Präsidentin dem "Spiegel". Klar, dahingehend sollte sich dann tatsächlich etwas tun – die Auslastung der vorhandenen Ladesäulen sagt schließlich nichts über die flächenmäßige Verteilung aus.

Keine Ausreden mehr

Dennoch muss sich die Industrie an die eigene Nase fassen – und die Politik auch. "Um es klar zu sagen: Die Ladebranche liefert. Trotz der aktuell noch niedrigen Belegung bauen die Unternehmen das Ladeangebot stetig weiter aus", stellt BDEW-Vorsitzende Andreae klar. Es gebe keine Ausreden mehr, warum die E-Mobilität nicht in dem Maße wachsen sollte, wie es zur Erreichung der Klimaziele notwendig wäre und industriepolitisch geboten ist. "Um das Ziel von 15 Millionen E-Pkw bis 2030 zu erreichen, braucht es jetzt eine 15 Millionen-E-Auto-Strategie, die gezielt auf die Fahrzeugseite ausgerichtet sein sollte", so Andreae weiter.

Was diese Strategie idealerweise beinhalten muss? In erster Linie endlich mal bezahlbare Preise bei den E-Auto-Modellen! Und dass die Industrie ihre Probleme bezüglich Lieferzeiten und Co. in den Griff bekommt. Anders kriegt man die Stromer in naher Zukunft wohl kaum in den gewünschten Stückzahlen an die Kunden. Vor überfüllten Ladeparks brauchen die sich de facto nicht zu fürchten. Viel gruseliger ist aktuell die Vorstellung, dass sich Teile der mühevoll ausgebauten Ladeinfrastruktur später als Investitionsruinen entpuppen. © auto motor und sport

"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.