Über 90 Prozent der Menschen mit Down-Syndrom erkranken an Alzheimer und sterben daran. Doch warum gibt es in Deutschland keine ausreichenden Früherkennungs- und Vorsorgestrategien? Ein Blick auf die Ursachen und was in der Betreuung und Forschung dringend verbessert werden muss.

Rund 50.000 Menschen leben in Deutschland mit der Diagnose Trisomie 21 (Down-Syndrom). Diese genetische Störung beeinflusst das Leben der Betroffenen in vielen Bereichen. Neben körperlichen und geistigen Entwicklungsverzögerungen und Beeinträchtigungen in unterschiedlichen Ausprägungen haben sie auch ein deutlich erhöhtes Risiko für bestimmte Krankheiten – unter anderem für Alzheimer.

Über 90 Prozent aller Menschen mit Down-Syndrom erkranken im Laufe ihres Lebens an Alzheimer. Die Erkrankung ist für Menschen mit Down-Syndrom in Deutschland inzwischen die Haupttodesursache. Doch woran liegt das?

Warum erkranken Menschen mit Down-Syndrom so häufig an Alzheimer?

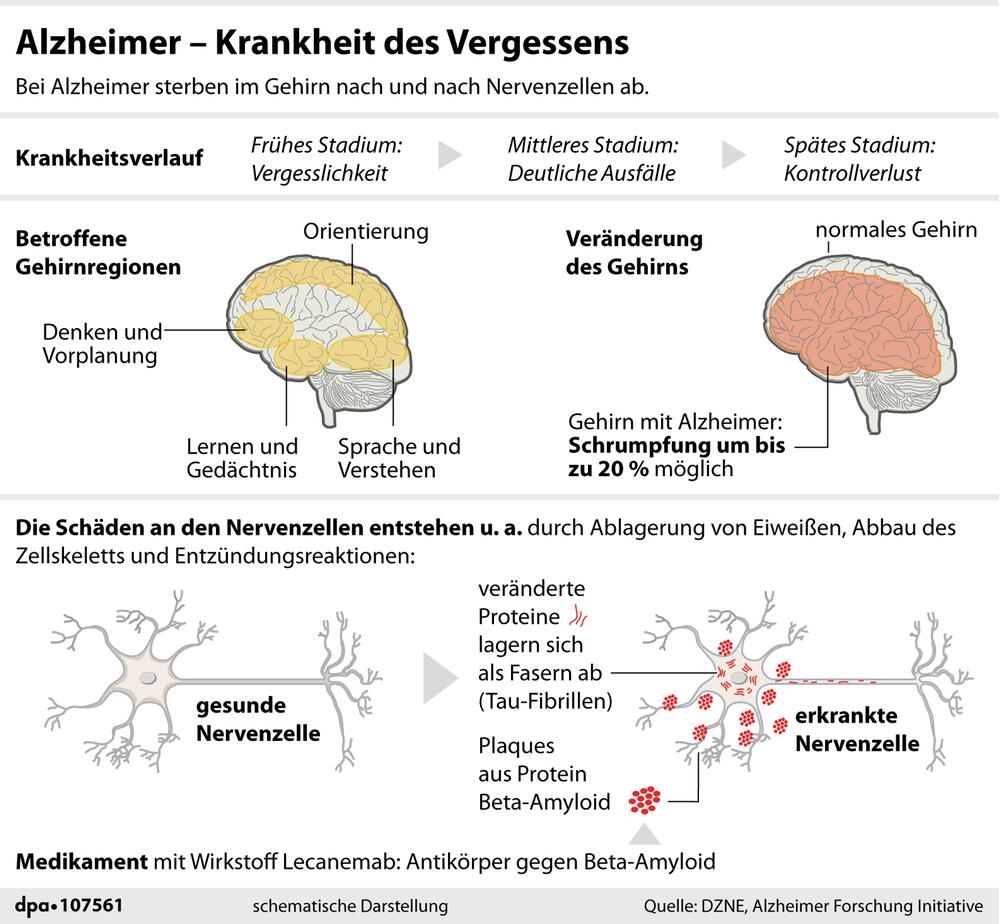

Grund für das erheblich erhöhte Risiko für Alzheimer bei Menschen mit Down-Syndrom ist das zusätzliche Chromosom 21. Normalerweise haben Menschen 23 Chromosomen-Paare, also 46 Chromosomen insgesamt. Bei Menschen mit Trisomie 21 gibt es das 21. Chromosom jedoch drei- statt nur zweimal. Auf diesem Chromosom befindet sich das Gen für das sogenannte Amyloid-Vorläuferprotein (Amyloid-Precursor-Protein, kurz APP), das aufgrund des zusätzlichen Chromosoms ebenfalls dreifach vorhanden ist.

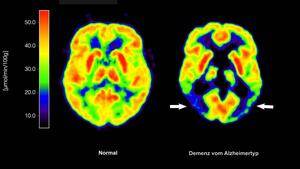

Durch das zusätzliche APP wird im Gehirn mehr von einem schädlichen Proteinfragment namens Amyloid-Beta (Aß) produziert, das sich im Laufe der Zeit im Hirngewebe ablagert. Diese Ablagerungen, auch Alzheimer-Plaques genannt, haben eine toxische Wirkung im Gehirngewebe, wodurch eine sogenannte "pathologische Kaskadenreaktion" (Reihe von schädlichen Prozessen im Körper, die sich gegenseitig verstärken) ausgelöst wird und die Alzheimer-Erkrankung entsteht.

"Bei Menschen mit Down-Syndrom starten diese Prozesse ab ungefähr Mitte 30", erklärt Johannes Levin, Leiter der Ambulanz für Alzheimer bei Down-Syndrom am LMU Klinikum München. "Typischerweise vergehen aber rund 15 bis 20 Jahre, bis Betroffenen die ersten Symptome zeigen. Im Schnitt passiert das im Alter von rund 51,2 Jahren", so der Experte.

Zum Vergleich: Personen ohne Down-Syndrom sind meist schon über 70, wenn die ersten Symptome von Alzheimer auftreten.

Verhaltensänderungen als Alarmsignal

Bei Menschen mit Down-Syndrom beginnt die Krankheit aber nicht nur früher, sondern zeigt auch andere Symptome als bei Menschen ohne diese genetische Besonderheit. "Das liegt vor allem daran, dass das Leben von vielen Menschen mit Down-Syndrom anders ist als das der Allgemeinbevölkerung", sagt Levin.

Lesen Sie auch

Viele Betroffene leben im Alltag mit einem hohen Grad an Betreuung, wodurch typische Anzeichen einer Demenz wie Vergesslichkeit oder Orientierungslosigkeit oft übersehen oder als Teil der Behinderung angesehen werden. Häufig bleibt eine Demenz daher im Anfangsstadium unerkannt. "Studien zeigen, dass Menschen mit Down-Syndrom seltener gängige Antidementiva bekommen, dafür aber häufiger Psychopharmaka", so Levin.

Bei Menschen mit Down-Syndrom seien es vor allem plötzliche Verhaltensänderungen ab einem Alter von 40 Jahren, die auf eine beginnende Alzheimer-Erkrankung hinweisen können. "Die Personen ziehen sich zurück, sind nicht mehr kooperativ. Manche werden auch depressiv oder verhalten sich aggressiv", so der Experte.

Eine Früherkennung durch gängige Screenings und Tests wie für nicht-behinderte Menschen ist bei Menschen mit Down-Syndrom nicht möglich. Zu unterschiedlich sind die kognitiven Fähigkeiten von Betroffenen. Manche absolvieren eine Ausbildung, leben alleine. Andere können sich kaum verbal ausdrücken und sind auf eine lebenslange Betreuung angewiesen.

"Bislang fehlt in Deutschland ein vernünftiges Konzept."

Experten wie Levin fordern deswegen, dass kognitive Tests, wie sie normalerweise zur Diagnose von Alzheimer und anderen Demenzerkrankungen verwendet werden, für Menschen mit Down-Syndrom angepasst und praktisch eingesetzt werden. "Bislang fehlt in Deutschland ein vernünftiges Konzept zur Früherkennung und Vorsorge. Das brauchen wir aber", so Levin.

Es sei wichtig, die Krankheit so früh wie möglich zu erkennen. "Wenn es mit der Alzheimer-Symptomatik losgeht, sind die Betroffenen um die 50. Die Eltern, die meistens einen großen Teil der Betreuung übernehmen, sind dann schon um die 80. Die meisten sind dann nicht mehr in der Lage, sich um ihr Kind, das Down-Syndrom und Alzheimer hat, zu kümmern. Natürlich können Menschen mit Down-Syndrom genau wie nicht-behinderte Menschen auch andere altersbedingten Krankheiten bekommen. Das ist eine Konstellation, auf die unser Gesundheitssystem nicht ausgerichtet ist."

Wird die Erkrankung dagegen früh erkannt, können Maßnahmen getroffen werden, um die betroffenen Menschen und ihre Familien so gut wie möglich zu unterstützen – mit Medikamenten, Gesprächen, gezielter Fürsorge, Aufklärung für Angehörige und Pflegende sowie die frühzeitige Organisation geeigneter Betreuungsangebote.

Wie mangelnde Integration die Behandlung erschwert

Andere Länder, wie etwa Spanien, sind hier deutlich weiter: So gibt es in Katalonien mittlerweile standardisierte Gesundheitspläne für Personen mit Down-Syndrom. Diese umfassen eine jährliche Untersuchung ab 35 Jahren zur Vorbeugung, Frühdiagnose und angemessenen Behandlung der Alzheimer-Krankheit. Auch in Irland oder Frankreich gibt es spezielle Vorsorgekonzepte für Menschen mit Down-Syndrom. Wäre das bei uns nicht auch möglich? Warum hinkt Deutschland bei dieser Entwicklung so hinterher?

Ironischerweise spielt der medizinische Fortschritt der letzten Jahrzehnte dabei eine große Rolle. Denn während Menschen mit Down-Syndrom bis in die 1980er-Jahre nur eine Lebenserwartung von rund 35 Jahren hatten, erreichen sie heute oft ein Alter von 60 Jahren oder mehr, in dem Alzheimer häufig auftritt. "Jetzt zeigt sich, dass die nötigen Strukturen fehlen, um sich angemessen um diese Menschen zu kümmern", so Levin.

"Behinderte Menschen werden in Deutschland deutlich weniger in die Gesellschaft integriert als in anderen Ländern."

Zudem bemerke er auch ein gesellschaftliches und politisches Desinteresse, solche Strukturen zu schaffen. "Behinderte Menschen werden in Deutschland deutlich weniger in die Gesellschaft integriert als in anderen Ländern. Sie leben häufig in 'Blasen', erfahren ein hohes Maß an Betreuung. Sie haben wenig Selbstbestimmung in ihrem Alltag, arbeiten oft in speziellen Werkstätten. Wer am Rand einer Gesellschaft lebt, wird auch weniger berücksichtigt, wenn es um die Entwicklung und Bereitstellung passgenauer Versorgungsangebote geht", so der Experte.

Fehlende Anlaufstellen und Forschungsdefizite

Während es für Kinder und Jugendliche mit Down-Syndrom oft gute Unterstützung gibt, fehlen für Erwachsene und ältere Menschen schlichtweg vergleichbare Angebote. Zwar gibt es die Medizinischen Zentren für Erwachsene mit Behinderung (MZEBs), doch diese sind häufig auf andere Behinderungen spezialisiert. "Die haben natürlich ihre volle Berechtigung, aber für Menschen mit Down-Syndrom und ihre Familien sind sie dann eben keine adäquate medizinische Anlaufstelle. Die fehlen in Deutschland massiv", so Levin.

Auch in der Forschung zeige sich dieses Desinteresse: "Es gibt noch keine einzige Studie, die sich mit der Sicherheit und Verträglichkeit von krankheitsmodifizierenden neuartigen Alzheimer-Medikamenten für Personen mit Down-Syndrom beschäftigt hat. Dieses Forschungsdefizit ist ein großes Problem", sagt Levin. Und das, obwohl schon seit den 1980er-Jahren in der Forschung bekannt ist, dass Alzheimer Menschen mit Down-Syndrom fast immer betreffen wird.

"Die Forschung zur Alzheimer-Krankheit bei Menschen mit Down-Syndrom hat auch einen wichtigen Beitrag zur allgemeinen Alzheimer-Forschung geleistet", fügt Levin hinzu. "Eben weil man wusste, dass die Entwicklung von Alzheimer bei Menschen mit Down-Syndrom nahezu unvermeidlich ist, konnte man wichtige Erkenntnisse über den Verlauf der Krankheit und die Entstehung von Amyloid-Beta-Ablagerungen gewinnen."

Trotz der vielen Hürden wird sich Johannes Levin weiterhin dafür einsetzen, dass Menschen mit Alzheimer und Down-Syndrom die Unterstützung bekommen, die sie brauchen: "Niemand von uns, weder ich noch mein Team, sieht das als Kampf, auch wenn es manchmal sehr frustrierend ist, etwas zu bewegen. Unsere Arbeit und die Zeit, die wir mit diesen Menschen verbringen, ist wahnsinnig erfüllend. Es fühlt sich so an, als dürfe man Teil von etwas Besonderem sein."

Weiterführende Informationen

- Webseite der Ambulanz "Alzheimer bei Down-Sydnrom" am LMU Klinikum in München

Über den Gesprächspartner

- Der Neurologe und Neurowissenschaftler Prof. Dr. Johannes Levin ist Stellvertretender Leiter der Klinischen Forschung und Forschungsgruppenleiter am Standort München des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) sowie Professor für Klinische Neurodegeneration und Leiter der Ambulanzen für kognitive Neurologie, für Bewegungsstörungen und der Ambulanz für kognitive Störungen bei Menschen mit Down-Syndrom an der Klinik und Poliklinik für Neurologie der LMU München. Am DZNE München ist Johannes Levin Leiter der standortübergreifenden DIAN-Studie.

Verwendete Quellen

- Interview mit Prof. Dr. med. Johannes Levin

- aerzteblatt.de: Erkrankungen von Menschen mit Trisomie 21 im mittleren und höheren Lebensalter

- alzheimer-forschung.de: Down-Syndrom und die Alzheimer-Demenz

- National Library of Medicine: Alzheimer Dementia Among Individuals With Down Syndrome