In Deutschland stehen so viele Unternehmen vor der Übergabe an die nächste Generation wie nie zuvor. Doch Nachfolger zu finden, ist für Unternehmer schwierig. Das liegt nicht nur an der Demografie, sondern auch an der Bürokratie.

"Die Firma", wie sie die "Rollende Gemüsekiste" nennt, war in Carina Hahns Leben immer sehr präsent. Ihr Vater hatte sich selbstständig gemacht, mit der Idee, Haushalte in der Region Augsburg jede Woche mit regionalem Gemüse und Obst in Bio-Qualität zu beliefern. Anfangs war die Doppelgarage seines Privathauses die Unternehmenszentrale. "Wenn ich zur Schule gebracht wurde, dann mit dem Gemüsetransporter", erinnert sich Hahn beim Besuch unserer Redaktion. "In den Ferien bin ich zum Ausliefern mitgefahren und als ich älter war, habe ich auf Inlineskates Werbezettel für die Firma ausgetragen."

Jahrzehnte später ist die heute 41-Jährige dabei, die "Rollende Gemüsekiste" zu übernehmen. Ihr Vater Hermann Haas-Hübsch wird sein Lebenswerk also nicht einstampfen müssen – anders als tausende Unternehmer in Deutschland.

Die staatliche Förderbank KfW geht davon aus, dass bis 2027 jedes Jahr rund 125.000 mittelständische Unternehmen einen Nachfolger brauchen. Andere Schätzungen liegen noch höher. Denn die Selbstständigen der geburtenstarken Boomer-Jahrgänge wollen in den Ruhestand. Die Übergabe an die nächste Generation zu organisieren, sei "angesichts dieser Größenordnung" längst kein rein persönliches Unterfangen der Selbstständigen mehr, sondern eine Aufgabe "von gesamtwirtschaftlicher und gesellschaftlicher Relevanz", sagte der damalige Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), Hans Peter Wollseifer, schon 2022 in einer Pressemitteilung des Verbandes.

Eine Viertelmillion Unternehmen vor dem Aus

Doch immer weniger Seniorchefinnen und -chefs finden einen Nachfolger. 28 Prozent der im Jahr 2023 von der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) zur Nachfolge beratenen Unternehmen spielten mit dem Gedanken, zuzusperren, schreibt diese in einem Report von 2024. Im Jahr zuvor waren es noch 25 Prozent. Hochgerechnet stehe folglich rund eine Viertelmillion Unternehmen in den kommenden fünf Jahren vor dem Aus.

Allein mit der Demografie sei das Nachfolge-Problem nicht zu erklären, sagt Marc Evers unserer Redaktion. Er leitet bei der DIHK das Referat Mittelstand, Existenzgründung, Unternehmensnachfolge. Während der Pandemie sei das Interesse an Übernahmen regelrecht eingebrochen und habe sich seither nur leicht erholt – bei seit Jahren etwa gleichbleibender Bevölkerungsstruktur.

Die IHK macht die Politik mitverantwortlich. Neben hohen Energiekosten und Unsicherheit über den Kurs der Wirtschaftspolitik machten "zunehmende Detailregelungen und kleinteilige Pflichten" Übernahmen unattraktiv, heißt es im DIHK-Report.

Im Gastgewerbe ist das Nachfolge-Problem besonders groß

Es gehe dabei nicht nur ums Datensammeln und Formulareausfüllen, sagt Evers. "Wer zum Beispiel einen Gasthof übernehmen will, muss das Gebäude auf den neuesten Stand bringen. Brandschutz, Energieeffizienz, technische Standards, Barrierefreiheit – da sind oftmals hohe Investitionen nötig, die direkt nach Übernahme angegangen werden müssen."

Teilweise würden sich die Anforderungen des Staates quasi gegenseitig ausschließen. "Wenn Sie Fenster und Türen nicht tauschen dürfen, weil das Haus unter Denkmalschutz steht, ist es fast ein Ding der Unmöglichkeit, die Auflagen des Gebäudeenergiegesetzes zu erfüllen", sagt Evers.

Die Auflagenflut sei ein Grund dafür, dass im Gastgewerbe fünfmal so viele Altbetriebe im Angebot seien, wie es Interessenten gebe. In anderen Branchen ist das Verhältnis besser, doch über die Vielzahl an Vorschriften werde überall geklagt. "Fast Dreiviertel der Teilnehmer in den Gründungs- und Übergangsberatungen nennen Bürokratie als größten Hemmschuh."

"Mein Vater hat sich gefreut, aber er sagte: 'Man kommt nicht als Chefin'."

Carina Hahn über die Reaktion ihres Vaters auf ihre Entscheidung, in den Betrieb einzusteigen

Carina Hahn sah ihre berufliche Zukunft erst einmal nicht im elterlichen Betrieb, Bürokratie hin oder her. Nach dem Schulabschluss machte sie eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin und betreute danach die südamerikanischen Kunden eines IT-Unternehmens. Als ihr Vater Jahre später eine zusätzliche Mitarbeiterin für die Verwaltung suchte, überlegte sie es sich anders, stieg ein. "Mein Vater hat sich gefreut, aber er sagte: 'Man kommt nicht als Chefin'", erzählt Hahn.

Also: Gemüsekisten packen, im Lager helfen, samstags um fünf Uhr morgens am Stand der "Rollenden Gemüsekiste" auf dem Wochenmarkt stehen. "Und das in einem Alter, in dem Freitagabend alle feiern gehen." Hahn war damals Anfang 20. "Mein Freundeskreis hat sich verändert."

Dass sie früh im Unternehmen angefangen hat und ihr Vater verhältnismäßig jung ist, ermöglicht den beiden eine lange Übergangszeit – ein Vorteil gegenüber Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern, die von heute auf morgen die Geschäfte führen müssen. Haas-Hübsch, 60 Jahre alt, zieht sich Schritt für Schritt zurück. Seit vergangenem Jahr besitzt seine Tochter die Mehrheit der Firmenanteile.

Das Unternehmen ist auf 90 Mitarbeiter gewachsen. Viel Verantwortung. So richtig gespürt hat Carina Hahn die zum ersten Mal, als ihr Vater vor ein paar Jahren beschloss, um den Jahreswechsel ein paar Wochen ins Warme zu fliegen. Das Unternehmen macht um diese Zeit Betriebsurlaub, Hahn geht normalerweise Skifahren – doch sie traute sich nicht.

"Ich dachte: 'Was, wenn ich mir den Fuß breche?'" Auch wollte sie der Firma wegen nicht allzu lange in Elternzeit bleiben. Ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter stieg sie in Teilzeit wieder ein. Seit diese zwei Jahre alt ist, arbeitet sie wieder Vollzeit.

Frauen übernehmen selten Unternehmen, sondern gründen eher welche

Dass beim Generationswechsel eine Frau übernimmt, ist die Ausnahme. Von den an einer Betriebsnachfolge Interessierten, die zu den Beratungsgesprächen der Industrie- und Handelskammern kommen, sind nur 20 Prozent weiblich, berichtet Evers. Auffällig: Bei den Gründungsberatungen sind es 43 Prozent. Frauen, die den Schritt in die Selbstständigkeit wagen wollen, tendieren also eher dazu, einen eigenen Betrieb aufzumachen als einen bestehenden fortzuführen.

Woran das liegt? "Tradierte Rollenbilder", vermutet Evers. "Es ist in vielen Fällen noch immer so, dass sich Frauen erst nach einer Zeit intensiver Kinderbetreuung, also mit Mitte, Ende 30, selbstständig machen können", sagt er. Haben Frauen der Kinder wegen eine Weile nicht oder nur in Teilzeit gearbeitet, hatten sie weniger Gelegenheit, Kapital anzusparen, Kontakte zu knüpfen und Führungserfahrung zu sammeln. Wer neu gründet, kann solo und mit wenig Kapital anfangen. Wer übernimmt, muss oft kräftig investieren und womöglich sofort ein großes Team leiten.

Selbstständige arbeiten im Durchschnitt mehr als Angestellte. Und so heißt es oft, die sogenannten Millennials und die sogenannte Generation Z würde das Unternehmertum aus Faulheit scheuen. Doch Generationeneffekte sind marginal – sofern es sie überhaupt gibt.

"Man kann Einstellungen von Menschen mit ihrem Alter erklären und man kann Einstellungen von Menschen damit erklären, wann sie befragt wurden. Aber man kann Einstellungen von Menschen kaum mit deren Geburtsjahr erklären", schreibt etwa Martin Schröder, Professor für Soziologie an der Universität des Saarlandes, in einem Beitrag auf seiner Homepage. Die Wissenschaft nimmt deshalb längst Abstand vom Begriff der Generation.

Carina Hahn jongliert Firma und Familie

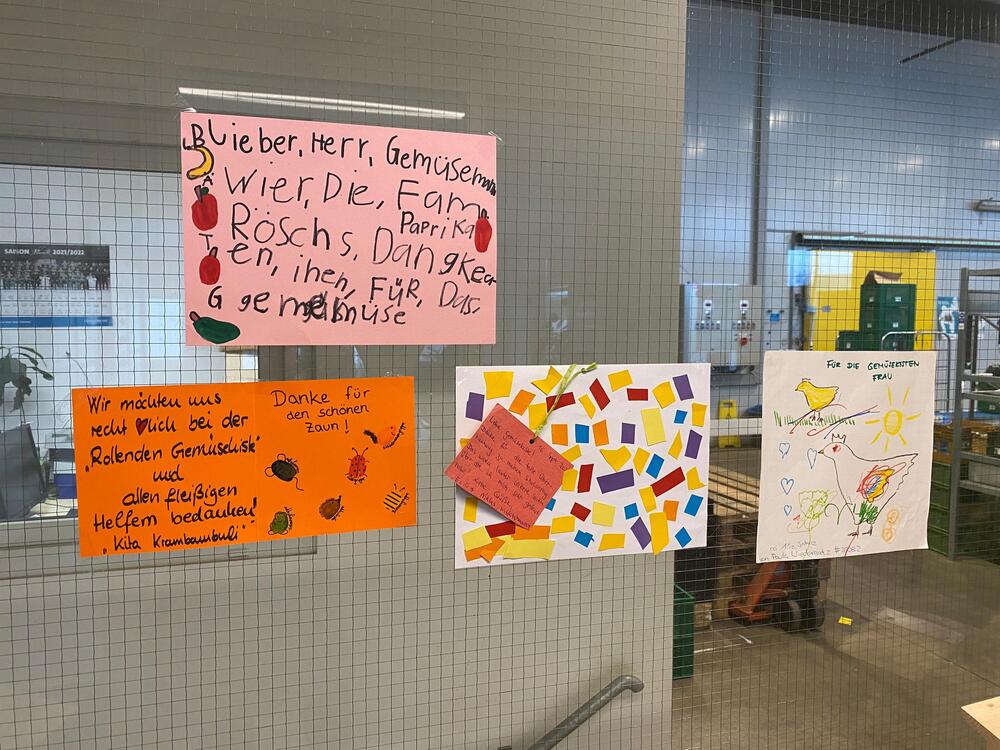

Hinzu kommt: Wer sein eigener Chef ist, kann sich die Arbeitszeit meist selbst einteilen, was es zuweilen sogar leichter macht, Beruf und Privates zu vereinbaren. Diese Flexibilität betont auch Hahn: "Anders als Angestellte kann ich Urlaub machen, wann ich will", sagt sie. Auch nimmt sie sich regelmäßig die Freiheit, ihre Tochter am Nachmittag zu Freunden oder zur Turnstunde zu fahren. Immer wieder bringt sie die Siebenjährige zudem mit in ihr Büro. Neben einem großen Schreibtisch gibt es dort ein gemütliches Sofa, ein Regal mit Kinderbüchern und Spielsachen und ein Tischchen, auf dem Stifte und Bastelmaterial liegen. So jongliert sie Familie und Firma.

Ihre Tochter soll einmal frei entscheiden, ob sie Chefin der "Rollenden Gemüsekiste" sein will, dann in dritter Generation. Zumindest statistisch gesehen stehen die Chancen gut, denn: Wer Selbständige in der Verwandtschaft oder im Freundeskreis hat, macht sich eher selbstständig. "Entrepreneurial Role Model Effect", heißt dieser Zusammenhang in der Wissenschaft. Weil die Wirtschaft allein darauf jedoch nicht bauen kann, sieht Marc Evers auch Schulen und Medien in der Pflicht, Unternehmer als Vorbild zu präsentieren. Und Unternehmerinnen, versteht sich – Frauen wie Carina Hahn.

Die führt zum Abschied an Büroräumen vorbei in die Halle, in der ihr Team Karotten, Äpfel, Paprika und Co. den Wünschen der Kunden entsprechend zusammenstellt. Sie scherzt mit einer Mitarbeiterin, die gerade Orangen abwiegt und vorsichtig in eine grüne Mehrwegkiste aus Plastik legt. Sie habe durchaus Respekt vor dem Tag, an dem ihr Vater aufhört und sie alles allein stemmen muss, sagt Hahn noch. "Respekt, aber keine Angst."

Verwendete Quellen

- Gespräch mit Unternehmerin Carina Hahn

- Gespräch mit Marc Evers, Deutsche Industrie- und Handelskammer

- DIHK-Report zur Unternehmensnachfolge 2024 [PDF]

- Nachfolgemonitor 2024 des KompetenzCentrum für Entrepreneurship & Mittelstand [PDF]

- Pressemitteilung des ZDH: "Demografischer Wandel trifft auch das Handwerk"

- Nachfolge-Monitoring Mittelstand der KfW vom 12.2.2024 [PDF]

- Prof. Martin Schröder am 17. Juli 2023: "Warum es keine Generationen gibt"