Eine Studie hat den Einfluss des menschengemachten Klimawandels an den verheerenden Feuern in Los Angeles untersucht. Laut einer anderen Studie bedrohen Wetterextreme schon heute die Grundwasserqualität in Deutschland. Und Donald Trump lässt wichtige Umweltdaten löschen. Das sind die aktuellen Klimanews.

2024 war das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen – und die Auswirkungen der Klimakrise werden spürbarer: Extremwetterereignisse nehmen weltweit zu, ein Negativrekord jagt den nächsten.

Die globale Erwärmung zu bremsen und die Folgen beherrschbar zu halten, ist eine der zentralen Herausforderungen für die Menschheit. In dieser Serie halten wir Sie über die aktuellen News und Entwicklungen rund ums Klima auf dem Laufenden.

Wie der Klimawandel die Brände in L.A. begünstigt hat

Die Feuer sind mittlerweile unter Kontrolle gebracht, doch die Bilanz nach den Waldbränden in Los Angeles ist düster: Mindestens 29 Tote und Tausende zerstörte Gebäude. Eine neue Studie hat nun berechnet, welchen Anteil der Klimawandel am Ausmaß der Brände hatte. Bei der Studie handelte es sich um eine sogenannte Attributionsstudie, die anhand von Modellen untersuchen, inwieweit bestimmte Wetterextreme durch den Klimawandel oder andere Faktoren beeinflusst wurden.

Das Ergebnis der aktuellen Studie: Die heißen, trockenen und windigen Bedingungen, die zu den Bränden führten, treten durch den Klimawandel um 35 Prozent häufiger auf als im vorindustriellen Zeitalter. Die Trockenzeit in der Region hat sich durch die globale Erwärmung deutlich verlängert, wodurch sie sich stärker mit den sogenannten Santa-Ana-Winden überlappt – was die Ausbreitung von Waldbränden begünstigt.

Mit dem Voranschreiten des Klimawandels dürfte diese Gefahr noch weiter zunehmen: Die Wahrscheinlichkeit für Brände in und um Los Angeles wird laut der Studie um weitere 35 Prozent steigen, wenn die globale Erwärmung 2,6 Grad Celsius erreicht. 2,6 Grad entsprechen den aktuellen Prognosen für das Jahr 2100, falls nicht massiv gegen den Klimawandel vorgegangen wird.

Bei der Studie handelt es sich um einen sogenannten Preprint. Das bedeutet, dass die Publikation noch nicht von unabhängigen Fachleuten begutachtet wurde (das nennt man Peer-Review-Verfahren). Die Studie basiert jedoch auf wissenschaftlich anerkannten Methoden und wird von unabhängigen Forschenden als solide eingeschätzt.

Extremwetter gefährden die Qualität des Grundwassers

Grundwasser entsteht, wenn Regen- oder Schmelzwasser langsam durch Erde und Gesteinsschichten sickert und sich in Hohlräumen sammelt. Auf dem Weg in die Tiefe wird das Wasser, das eine wichtige Trinkwasserquelle darstellt, vom Boden auf ganz natürliche Weise gefiltert.

Doch dieser Filterprozess schwächelt und gefährdet damit die Qualität des Grundwassers – was nach Ansicht von Forschenden des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie in Jena in klarem Zusammenhang mit klimabedingten Wetterextremen steht.

Lesen Sie auch

In einer Langzeitstudie hat das Forschungsteam untersucht, wie sich der natürliche Filterprozess durch die globale Erwärmung verändert. Dafür haben sie Fremdstoffe in den Böden oberhalb der Grundwasserreserven gemessen – und konnten einige dieser zum Teil schädlichen Stoffe auch im Grundwasser nachweisen.

Demnach kann der Wechsel zwischen anhaltenden Dürren und heftigen Niederschlägen das Grundwasser schon heute verunreinigen. Um weiterhin sauberes Trinkwasser zu gewährleisten, müssen Wasserwerke die nachlassende natürliche Filterleistung künstlich kompensieren – was mit hohem Aufwand und hohen Kosten verbunden ist.

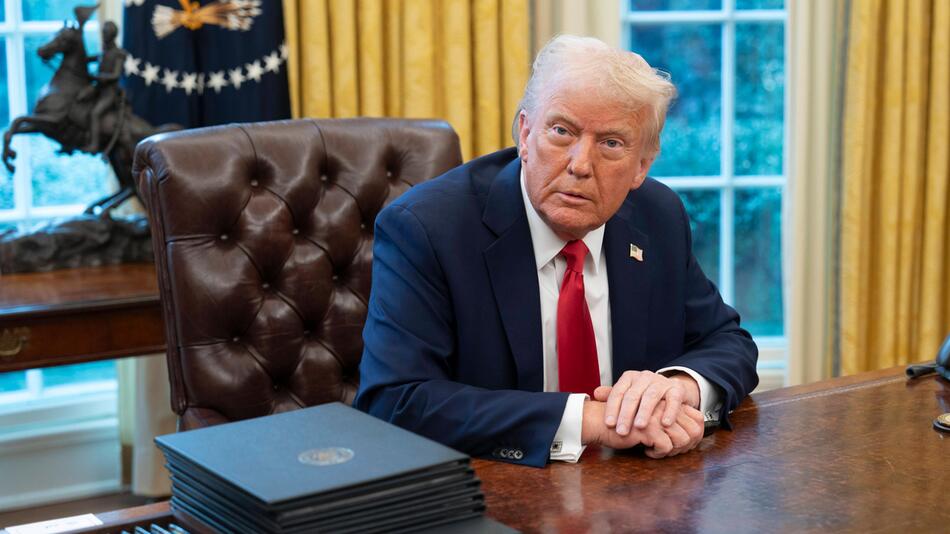

Trump lässt Klimainformationen von Bundeswebsites löschen

Unter

Unter den gelöschten Inhalten befinden sich auch zentrale Datenbanken wie Data.CDC.gov sowie der Social Vulnerability Index (SVI) und der Environmental Justice Index (EJI), die erst 2022 eingeführt wurden. Auch die US-Verkehrsbehörde hat Informationen zu Nachhaltigkeit und Klimapolitik entfernt.

Die Maßnahme ist Teil einer umfassenden Deregulierungspolitik, mit der frühere Klimaschutz- und Gleichstellungsprogramme der Biden-Administration rückgängig gemacht werden sollen. Trump bezeichnete Umweltvorschriften als "wirtschaftsschädlich" und setzt hier auf eine reduzierte staatliche Regulierung.

Forschende und Nichtregierungsorganisationen versuchen zwar, die gelöschten Daten zu sichern, doch ohne offizielle Aktualisierungen verlieren sie an Aussagekraft. Expertinnen und Experten warnen, dass fehlende Umwelt- und Klimadaten politische Maßnahmen und wissenschaftliche Analysen erschweren. Langfristig bestehe die Gefahr, dass Umweltprobleme schlechter dokumentiert und Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels geschwächt werden.

Städtische Klimaanpassung: In Hannover entsteht ein "Tiny Forest"

Asphalt, Beton und Gebäude speichern Wärme und geben sie langsamer ab als natürliche Flächen wie Wälder oder Wiesen. Deshalb nimmt die Hitzebelastung durch den Klimawandel vor allem in Städten stark zu.

Um dem entgegenzuwirken, plant Hannover im Stadtteil Vahrenwald laut Angaben auf der städtischen Homepage nun die Anlage eines artenreichen "Mini-Wäldchens" ("Tiny Forest") nach der Methode des japanischen Ökologen Akira Miyawaki, die speziell für urbane Räume entwickelt wurde.

Dabei werden auf kleiner Fläche verschiedene Bäume und Sträucher dicht beieinander gepflanzt. Der entstehende Konkurrenzdruck soll das Wachstum der Pflanzen fördern, sodass sich innerhalb von nur 25 bis 30 Jahren eine natürliche Waldstruktur bildet. Unter normalen Bedingungen würde das rund 200 Jahre dauern. Die "Tiny Forests" sollen Städten helfen, sich an den Klimawandel anzupassen, indem sie die Umgebung kühlen, Regenwasser und CO2 speichern und die Luftqualität verbessern.

In Vahrenwald soll nun eine etwa 1.500 Quadratmeter große Grünfläche mit dieser Methode ökologisch aufgewertet werden. Dabei sollen heimische und insektenfreundliche Arten wie Eiche oder Esche mit klimaresistenteren Arten wie Hopfenbuche oder Ölweide gemischt werden.

Insgesamt sollen mehr als 30 verschiedene Baum- und Straucharten gepflanzt werden. Die Vorbereitungen für das Projekt haben Mitte Januar begonnen. Die Arbeiten sollen bis zum Frühjahr 2025 abgeschlossen sein.

Verwendete Quellen

- Clair Barnes, et al. (2025) Climate change increased the likelihood of wildfire disaster in highly exposed Los Angeles area. World Weather Attribution.

- Simon A. Schroeter, et al. (2025) Hydroclimatic extremes threaten groundwater quality and stability. Nature Communications.

- InsideClimate News: Watchdog Groups Anticipate ‘an All-Out War on Science and Scientists’ by the Trump Administration

- hannover.de: In Vahrenwald entsteht ein "Tiny Forest"

"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.