Kindheit im Krieg, Tod oder gefährliche Flucht: Darüber spricht Areej Zindler täglich mit ihren jungen Patientinnen und Patienten. Sie leitet die Flüchtlingsambulanz am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und ist jeden Tag aufs Neue beeindruckt von den Kindern.

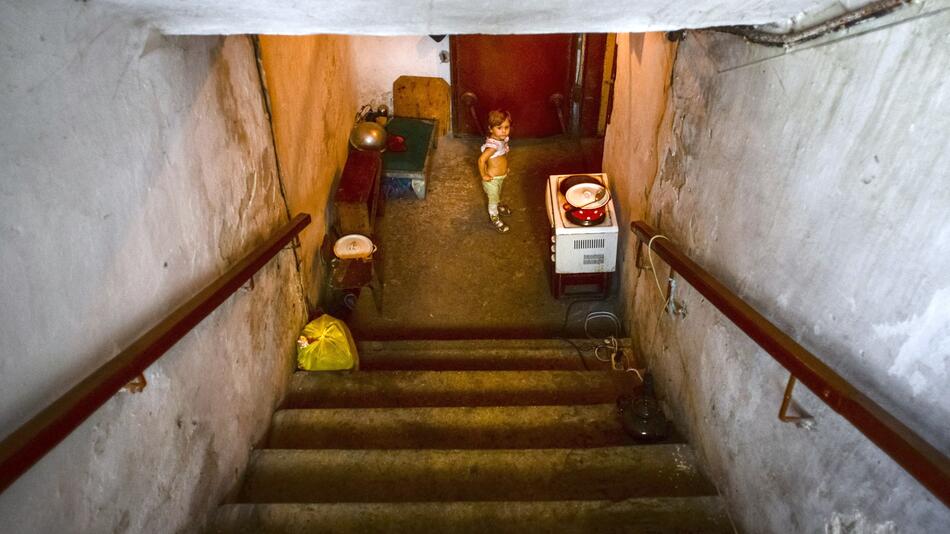

Wer hat schon in sehr jungen Jahren den Tod gesehen? Die meisten Kinder in Deutschland glücklicherweise nicht. Ganz anders bei Kindern aus dem Sudan, dem Gazastreifen, der Ukraine oder Syrien. Laut UNICEF, dem Kinderhilfswerk der UN, lebt jedes sechste Kind weltweit in einem Kriegs- oder Konfliktgebiet – das sind weltweit mehr als 470 Millionen Kinder, die zwischen Gewalt und Verlust aufwachsen.

Die Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie Areej Zindler spricht in ihrer Arbeit täglich mit Kindern, die alles im Krieg verloren haben. Mit Kindern, die Bombenangriffe überlebt haben oder die ganz allein auf eine gefährliche Flucht geschickt wurden. Mit Kindern, die den Tod nicht nur gesehen, sondern ihm manchmal selbst schon ganz nah waren. Ein Gespräch über die Entstehung von Traumata, die Rolle der Eltern und ob Kinder den Krieg jemals vergessen können.

Frau Zindler, was macht ein Krieg mit Kindern?

Areej Zindler: Das Schlimmste ist für sie zu erleben, dass die Welt ein unsicherer Ort ist. Besonders hart ist, wenn sie merken, dass ihre Eltern auch vom Krieg betroffen sind, also zum Beispiel verletzt werden. Für Kinder ist es wichtig, dass sie ihre Eltern als stark und schützend wahrnehmen. Wenn die Eltern das nicht sind, dann macht das etwas mit dem Urvertrauen und Sicherheitsgefühl der Kinder.

Haben Sie da ein konkretes Beispiel?

Ich hatte mal einen syrischen Patienten, der in Aleppo einen Luftangriff erlebt hat. Er musste mit ansehen, wie Menschen ums Leben kamen, er sah Tote, Leichenteile. Sein Vater trug ihn, um ihn zu schützen. Irgendwann merkte der Junge, dass sein Vater sich eingenässt hatte. Und das war in dem Moment das Allerschlimmste für diesen Jungen.

Was hat das für Auswirkungen auf die Kinder, wenn sie merken, dass ihre Eltern nicht mehr der Fels in der Brandung für sie sein können?

Die Kinder sind extrem verunsichert und haben Angst vor Trennung. Sie fangen an, sich Sorgen um die Eltern zu machen. Manchmal übernehmen sie Aufgaben der Eltern, das nennen wir Parentifizierung. Sie bleiben oft in ihrer Entwicklung stehen, sowohl emotional als auch kognitiv, oder sie schaffen manche Entwicklungsschritte nicht. Zum Beispiel nässen sie sich wieder ein, haben Sprachentwicklungsstörungen oder hören einfach auf zu sprechen.

"Häufig sind Ein- und Durchschlafstörungen. Wir Menschen können nur einschlafen, wenn wir uns sicher und geborgen fühlen."

Welche körperlichen Spuren kann das Erlebte hinterlassen?

Es gibt viele Faktoren, wie Bauchschmerzen und Kopfschmerzen, häufig sind auch Ein- und Durchschlafstörungen. Wir Menschen können nur einschlafen, wenn wir uns sicher und geborgen fühlen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann leidet unser Schlafverhalten darunter. Viele Kinder haben Albträume von dem, was sie erlebt haben. Es ist jedoch wichtig zu erwähnen: Nicht alle Kinder, die Krieg oder Flucht erlebt haben, haben danach auch eine Traumafolgestörung. Es kommt beispielsweise darauf an, wie gefährlich die Flucht war.

Das heißt, eine Flucht könnte eine Traumafolgestörung auslösen, obwohl diese, trotz des Krieges, vorher nicht vorhanden war?

Ja, auf jeden Fall. Eine lange, gefährliche Flucht kann stark traumatisieren. Es hängt davon ab, wie lange die Kinder mit ihren traumatischen Erlebnissen ausgewachsen sind und wie alt sie waren, als es passierte. Und natürlich, was sie erlebt haben. Wir erleben das oft bei jungen Patienten aus Somalia, die erst zu Fuß durch die Wüste müssen, dann durch Libyen über das Mittelmeer nach Europa. Sie sind Jahre unterwegs sind, da gibt es eine hohe Belastungsquote.

Die Eltern sind in diesen Fällen selbst vom Krieg betroffen, erleben Trauer, Verlust und Tod, sind möglicherweise traumatisiert. Wie können sie ihre Kinder unterstützen?

Die Arbeit mit den Eltern ist bei uns in der Flüchtlingsambulanz und Therapie fundamental. Die Eltern müssen ihre Rolle einnehmen und in ihrer Kompetenz gestärkt werden. Jedoch, ohne dass man ihnen das Gefühl gibt, dass das, was sie erlebt haben, nicht wichtig sei - sondern dass es neben dem Elternsein existieren kann.

Viele Kinder sind im Krieg aufgewachsen, beispielsweise in Syrien, wo der Bürgerkrieg beinahe 14 Jahre andauerte. Kann Krieg der Normalzustand werden?

Nein, und das sollte auch nie der Fall sein. Wenn dem doch so ist, dann ist das eine Indikation, also ein Grund für eine therapeutische Maßnahme. Vor allem Jugendliche, die von ihren Betreuern in der Jugendhilfe zu uns in die Flüchtlingsambulanz geschickt werden, sind der festen Überzeugung, dass es ihnen gut gehe. Wenn wir dann nachfragen, ob sie Schlafstörungen, Albträume und Kopfschmerzen haben, antworten sie meist mit Ja. Viele von ihnen fühlen sich in Gesprächsrunden unwohl. Manche haben in Konfliktsituationen das Gefühl, dass alle Menschen gegen sie seien, wieder andere sind sehr ängstlich.

Also gewöhnen sie sich an diesen Zustand und denken, es wäre normal?

Ja, sie sind im Überlebensmodus. Die Jugendlichen empfinden diese Zustände nicht als falsch oder besonders. Das ist für sie der Normalzustand. In einem solchen Überlebensmodus ist das Level des Stresshormons Cortisol sehr hoch – so kommt es auch zu den Schlafproblemen.

"Der Krieg bleibt wie eine Narbe."

Ist es möglich für die Kinder, den Krieg zu vergessen?

Vergessen kann man nicht. Der Krieg bleibt wie eine Narbe. In der Therapie geht es darum, dafür zu sorgen, dass diese Narbe nicht mehr so schmerzhaft ist.

Und wie schafft man das?

Es gibt Erinnerungen, die getriggert werden können. Kinder, die zum Beispiel Blut gesehen haben, können von Tomatensoße daran erinnert werden. Heftiger Regen kann manche an die Flucht übers Mittelmeer erinnern. Wenn diese Menschen eine Traumatherapie machen, dann können sie diese Erinnerungen neu bewerten und sich daran erinnern, dass sie kein Blut sehen oder nicht erneut auf der Flucht sind. Dann sind die Flashbacks weniger belastend.

Kann ein Krieg Erinnerungen an eine glückliche Kindheit auslöschen?

Nein, eine glückliche Kindheit ist genau einer der entscheidenden Faktoren gegen die Entwicklung von psychischen Belastungen. Und Kriegserfahrungen löschen das nicht einfach aus. Es ist wichtig, zum Beispiel in einer Therapie, das Thema hervorzuheben. Unsere Arbeit besteht ganz oft darin, genau diese Zeit wieder ins Bewusstsein der Patienten zu bringen. Ein Oberarzt hat mal gesagt: Flüchtling sein ist keine Diagnose. Bevor diese Menschen auf der Flucht waren, hatten sie ein Leben, wie wir alle.

Erleben Sie Unterschiede in der Aufarbeitung des Erlebten?

Eine bessere Prognose haben diejenigen, die zum Beispiel einen nicht so gefährlichen und langen Fluchtweg hinter sich haben, wie Menschen aus der Ukraine. Trauma ist immer auch Hilfslosigkeit. Wenn Menschen etwas geben können, dann fühlen sie sich weniger hilflos. Das bedeutet, wenn sie Deutsch lernen und sich damit besser integrieren können, arbeiten, zur Schule gehen – also alles, was Struktur gibt. Je weniger Stressoren es nach der Migration gibt, desto besser ist die Integration.

Auch hier in Deutschland wird Krieg immer allgegenwärtiger, viele Kinder bekommen es über Social Media, die Schule oder auch die Eltern mit. Wie kann man mit seinen Kindern über Krieg und was anderen Kindern in der Welt passiert, sprechen?

Wir müssen eine Balance finden und unseren Kindern erzählen, was passiert, aber dürfen sie auch nicht verunsichern. Es sollten zum Beispiel keine Schuldgefühle entstehen, dass es dem Kind hier gut geht, aber anderen Kindern in anderen Ländern der Welt nicht. Da ist viel Fingerspitzengefühl gefragt. Schule und Kita müssen Orte sein, um diese Themen zu besprechen. Und dafür braucht es qualifiziertes Lehrpersonal.

"Wir erleben jeden Tag, wie gut es den Kindern gehen kann, wenn sie die Chance dazu bekommen."

Dr. Areej Zindler

Was beeindruckt Sie am meisten in Ihrer Arbeit?

Ich bin täglich beeindruckt von den Kindern, sonst würde ich diese Arbeit nicht machen. Sie sind so schnell. Sie schaffen den Spagat zwischen Eltern, die kein Deutsch sprechen, und sich selbst, die sich sehr schnell integrieren können. Das ist eine unglaubliche Leistung von Kindern. Wenn die Kinder merken, dass ihre Eltern versorgt sind, wenn sie jemanden zum Sprechen haben oder selbst eine Therapie machen, dann blühen diese Kinder auf. Wir erleben jeden Tag, wie gut es den Kindern gehen kann, wenn sie die Chance dazu bekommen.

Was können wir von diesen Kindern lernen, die den Krieg erlebt haben?

Eine Kollegin sagte mal, sie lerne jeden Tag Demut. In Deutschland wird leider immer viel gemeckert. Dabei geht es uns hier wirklich gut. Wir haben viele Ressourcen, wir haben ein funktionierendes Gesundheitssystem, wir haben einen Rechtsstaat. Ich habe einen somalischen Patienten nach zwei Jahren in Deutschland gefragt, was ihm in Deutschland auffallen würde. Er antwortete mir, dass man in Deutschland nicht so schnell sterbe. Das fand ich bezeichnend.

Wie können wir als Gesellschaft darauf reagieren?

Besonders jetzt, wo man immer wieder das Gefühl bekommt, dass so vieles nicht funktioniert, fände ich es wichtig, wenn Menschen, die von außen zu uns kommen, mehr zugehört werden würde. Viele berichten auch von Gutem und Schönem, was sie in Deutschland beobachten, und manchmal hilft es, wenn jemand seine Sicht mit uns teilt und einen neuen, frischeren und auch realistischen Blick auf das hat, was er vorfindet. Zuhören – das könnte einer Gesellschaft guttun.

Über die Gesprächspartnerin

- Dr. Areej Zindler ist Kinder- und Jugendpsychiaterin und Psychotherapeutin und leitet die Flüchtlingsambulanz am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Die Flüchtlingsambulanz besteht seit 35 Jahren und ist in ihrer Größe in Deutschland einzigartig. Die Patientinnen und Patienten sind Kinder, Jugendliche und ihre Eltern, die flüchten mussten oder Krieg und bewaffnete Konflikte miterlebt haben. Sie ist außerdem Mitglied im Deutschen Komitee für UNICEF.

"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.