Zahnfüllungen aus quecksilberhaltigem Amalgam werden ab 2025 EU-weit grundsätzlich verboten sein. Für Zahnarztpraxen und Patienten bringt das neue Probleme.

Die Amalgamentfernung sei ein "wachsender Trend – aus gutem Grund", schreibt ein Zahnarzt aus Berlin-Reinickendorf auf seiner Website. Schließlich enthalten die Füllungen Quecksilber und damit "eines der giftigsten nicht-radioaktiven Elemente". Geht es nach der Werbung zahlreicher Praxen in Deutschland, müssen die alten Plomben so schnell wie möglich raus.

Auf ihren Internetseiten preisen viele Zahnärztinnen und Zahnärzte das Herausbohren der Amalgamfüllungen geradezu an. Von einem "wichtigen Schritt für langfristige Gesundheit", ist da die Rede, "ratsam", insbesondere "bei chronischen Erkrankungen". Ohne die Plomben habe man bessere "Heilungschancen von Autoimmunerkrankungen und neuropsychologischen Krankheiten". Und auch präventiv wirke die Amalgamentfernung, am besten ergänzt durch eine medikamentöse "Ausleitung" des Giftes, wahre Wunder: "Freuen Sie sich auf die Zeit ohne Schwermetalle in Ihrem Körper – viele Patienten beschreiben uns gegenüber diesen Prozess als befreiend und wohltuend!"

Amalgam, das einstige Standard-Mittel, ist in der Zahnmedizin auf dem Rückzug. Waren 1985 drei Viertel und 1995 immerhin 30 Prozent aller neu gelegten Füllungen in Deutschland aus Amalgam, lag der Anteil nach Angaben der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) im Jahr 2022 nur noch bei 2,4 Prozent. Das Umweltbundesamt ermittelte, dass die Quecksilberbelastung der Menschen deshalb sinkt – stärker in West- als in Ostdeutschland, wo Zahnärzte und Zahnärztinnen zuletzt immerhin noch 5,8 Prozent der Löcher mit Amalgam füllten.

Was Amalgam ist - und warum es verboten werden soll

Das soll sich bald ändern. Vor allem aus Umweltschutzgründen verständigten sich die Gesetzgeber in der Europäischen Union auf ein Amalgam-Verbot zum 1. Januar 2025. Für Kinder unter 15 Jahren sowie für schwangere und stillende Frauen schließt die EU Amalgam bereits seit 2008 grundsätzlich aus. Schweden und Norwegen erließen nationalstaatlich längst ein generelles Verbot – nun also zieht die EU nach.

Nicht alle halten dies für richtig. "Übereilt", kommentiert die Bundeszahnärztekammer, "scharfe" Kritik kommt auch von der KZBV. Denn Amalgam – eine Mischung aus dem hochgiftigen Quecksilber mit Silber, Kupfer, Zink und Zinn – hat als Füllmittel nahezu perfekte Eigenschaften: Es hemmt Kariesbakterien, ist billig und einfach zu verarbeiten. Nach zwei Minuten ist eine Füllung fertig. Sie hält über Jahre.

Lesen Sie auch

Gefahren durch intakte Füllungen sind nicht belegt

Anders, als manche Praxiswerbung vermuten lässt, stellen bestehende Plomben nach vorherrschender Sicht zudem gar kein ernsthaftes Problem dar. Zwar sehen Experten noch Forschungsbedarf zum Einfluss des Amalgams auf das Nervensystem. Doch dass die Füllungen mit dem Entstehen chronischer Krankheiten oder einem erhöhten Krebsrisiko in Verbindung stehen, ist wissenschaftlich nicht belegt.

Auch für die vielen kursierenden Warnungen, denen zufolge die Füllungen Autoimmunerkrankungen oder ADHS auslösen könnten, fehlen seriöse Hinweise. "In keiner wissenschaftlichen Studie konnten bisher gesundheitliche Auswirkungen, die auf Amalgamfüllungen zurückzuführen sind, nachgewiesen werden", teilt die Bundeszahnärztekammer auf Anfrage mit. Sie verweist auf eine Studie, der zufolge angebliche "Amalgamerkrankungen" oft durch eine "Amalgamphobie" bedingt seien.

Von intakten Füllungen, in denen das Quecksilber fest gebunden ist, gehen nach dem Stand der Dinge also keine Risiken aus. Anders verhält es sich beim Einatmen von Quecksilberdämpfen. Dazu kann es beim Vorbereiten und Legen der Füllung kommen, bis diese ausgehärtet ist – und beim Entfernen. Den Luftmessungen der Berufsgenossenschaft BGW und einigen älteren Studien zufolge kommt es dabei nicht zu besorgniserregenden Belastungen. Es gebe "keinerlei Gefahren", lautete zuletzt denn auch die Linie der Bundeszahnärztekammer.

Belastung durch Inhalation mit Quecksilberdampf

Daran jedoch gibt es Zweifel. Denn die Messungen, auf die sich derartige Einschätzungen beziehen, beruhen auf veralteten Methoden. "Früher waren die Messgeräte so groß wie ein Kühlschrank", sagt der Bremer Zahnarzt Hans-Werner Bertelsen. Sie standen irgendwo im Behandlungszimmer – und schlugen nicht besonders stark aus.

Vor wenigen Jahren aber kamen kanadische und US-amerikanische Forschende zu einem anderen Schluss. Sie zeigten, dass beim Entfernen einer Amalgamfüllung Dampf entsteht, dessen Quecksilberkonzentration geltende Sicherheitswerte überschreiten kann. Dem wollte Bertelsen nachgehen. Gemeinsam mit dem Messtechnik-Experten Martin Garbrecht, Professor an der HAW Hamburg, führte er eigene Messungen durch. Und zwar direkt dort, wo die Dämpfe entstehen und wo Patienten und Praxispersonal sie einatmen.

Quecksilber-Werte fast 100-fach über dem Arbeitsschutzgrenzwert

Die Ergebnisse, die RiffReporter vorliegen, überstiegen Bertelsens Befürchtungen. Obwohl der Zahnarzt die Dämpfe direkt am Zahn absaugte, zeigte das Messgerät in der Atemluft von Patienten und Praxispersonal eine Quecksilberkonzentration von 45 Mikrogramm pro Kubikmeter an. Zum Vergleich: Der zulässige Arbeitsschutzgrenzwert liegt bei 20 Mikrogramm, ein Braunkohlekraftwerk darf sogar höchsten 7 Mikrogramm Quecksilber pro Kubikmeter ausstoßen. Nach dem Abschalten des Saugers zeigte das Gerät in der Spitze sogar 1.900 Mikrogramm Quecksilber an – fast das 100-fache des Schutzwertes. "Niemand kann die horrenden Werte wegdiskutieren und niemand kann sagen, ob durch die Inhalation schwere Schäden entstehen", sagt Bertelsen.

Zwar waren die Ausschläge nur kurzzeitig derart hoch. Doch auch solche Spitzen können relevant sein, argumentiert der Bremer Zahnarzt – vor allem für schwangere Patientinnen und mehr noch für Ärztinnen und Zahnarzthelferinnen, die derartigen Belastungen regelmäßig ausgesetzt sind. Zwar sind die Studienergebnisse bisher uneinheitlich, doch dass die Quecksilberbelastung aus Zahn-Amalgam Risiken für ungeborene Kinder bergen kann, halten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zumindest für möglich. Annette Queißer-Wahrendorf, Kinderärztin am Uniklinikum Mainz, sah darin vor einigen Jahren sogar eine mögliche Ursache für eine auffällige Häufung von Handfehlbildungen bei Neugeborenen: Der einzige Zusammenhang zwischen den Fällen schien zu sein, dass die Mütter während ihrer Schwangerschaft Amalgamfüllungen erneuern ließen.

Nur eine knappe Reaktion der Bundeszahnärztekammer

Belegt sind derartige Folgen nicht. Es fehlt an aussagekräftigen Untersuchungen, die den Vermutungen nachgingen. Zudem haben Bertelsen und Garbrecht ihre Quecksilber-Messungen bislang nur in Fachartikeln veröffentlicht, es handelt sich also nicht um eine unabhängig geprüfte, wissenschaftliche Studie in einem anerkannten Journal. Andererseits lautet die Frage: Sind die Hinweise nicht ernst genug, um ihnen nachzugehen?

Die Bundeszahnärztekammer will sich darauf nicht so recht einlassen. Man habe über die Messreihe diskutiert, teilt sie auf Anfrage mit. Aber ob sie die Methode für valide hält, ob die hohen Werte Folgen haben sollten – darauf reagiert die Kammer nur knapp. Man wisse nicht, "unter welchen Versuchsbedingungen Herr Bertelsen seine Messungen durchgeführt hat". Ob er etwa die Schutzvorgaben der gesetzlichen Unfallversicherung eingehalten habe, die das Absaugen, eine geeignete Kühlung und mehr vorsehen.

Das habe er, betont Bertelsen. Doch die Kammer lässt kein Interesse erkennen, sich näher mit den Details zu befassen. Auch die Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK) verweist nur auf "unzureichende Informationen" zur Messsituation. "Die Beteiligten wissen um die Brisanz, aber unsere Ergebnisse werden ignoriert", empört sich Bertelsen. Er zieht Parallelen zur "Vertuschung der Gefahren von Asbest".

EU-Verbot bringt neue Probleme mit sich

Das EU-Verbot soll Schluss machen mit neuen Amalgamfüllungen. Die Probleme wird es damit nur teilweise lösen – und womöglich sogar neue schaffen. Einerseits, wenn Patientinnen und Patienten mit Bekanntwerden des Verbots womöglich erstmals auf den Giftstoff in ihren Plomben gestoßen werden und das Amalgam ersetzen lassen, obwohl dies gesundheitlich gar nicht nötig wäre. Andererseits, weil noch offen ist, welche Folgen die EU-Verordnung haben wird.

Bisher ist Amalgam das Material, das Krankenkassen als Standardleistung übernehmen. Nur noch wenige Patienten lassen sich Zähne damit füllen – vor allem wohl Menschen mit geringem Einkommen. Denn für andere Füllungen müssen Patienten regelmäßig drauflegen, mit einer Zuzahlung in der Praxis oder durch Beiträge zu einer privaten Zusatzversicherung. Was, wenn Amalgam von 2025 an wegfällt? Das ist noch völlig offen. Auf Anfrage erklärt das Bundesgesundheitsministerium: Kassenzahnärzte und Krankenkassen müssten hier eine Regelung finden. Es verspricht jedoch: "Die Versicherten werden auch künftig Anspruch auf eine aufzahlungsfreie Kassenleistung haben."

Droht eine neue Zweiklassengesellschaft?

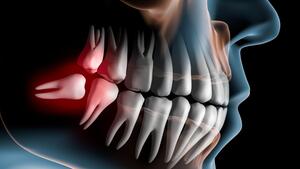

Fraglich ist, wie gut eine solche Regelung sein kann. Denn abgesehen davon, dass mögliche Risiken der alternativen Stoffe zum Teil noch schlecht erforscht sind: Einen gleichwertigen Ersatz gibt es nach Auffassung vieler Experten bisher nicht. Als Problem erweist sich, dass sich ähnlich schnell wie Amalgam nur billige Kunststoffe verarbeiten lassen. Die aber verbinden sich schlecht mit dem Zahn, dehnen sich aus, werden undicht – wodurch sich die Karies unbemerkt unter der Füllung durch den Zahn fressen kann. Schmerzhaft ist dies erst, wenn die Bakterien den Nerv erreichen. Dann ist es für den Zahn jedoch oft zu spät.

Manche Expertinnen und Experten befürchten daher eine Zweiklassengesellschaft: Schlechte Billigware für einkommensschwache Patienten, eine gute Versorgung für diejenigen, die privat draufzahlen können. Denn bessere Alternativen – hochwertige Kunststoffe, glasfaserverstärkte Zemente oder Keramikkronen – sind aufwändiger und teurer. "Ein Wegfall von Dentalamalgam wird die Versorgung insbesondere von vulnerablen Patientengruppen deutlich erschweren", sagt eine Sprecherin der KZBV. Jana Lo Scalzo, Vizechefin der Berliner Kassenärzte, hält Amalgam "vor allem in der Senioren- und Behindertenbehandlung" für ein "wichtiges Füllmaterial".

Eine Lösung zeichnet sich bisher nicht ab. Theoretisch ist sogar denkbar, dass das EU-Verbot doch noch kein Aus für neue Amalgamfüllungen bedeutet. Denn die EU-Verordnung bietet eine Lücke: Wenn Zahnärztinnen und -ärzte Amalgam für medizinisch zwingend erforderlich halten, heißt es darin, dürfen sie es auch in Zukunft einsetzen. Klar definiert ist dieser Ermessensspielraum nicht. Wie er genutzt werden wird, ist daher eine offene Frage.

Experten: Intakte Amalgamfüllungen behalten

Institutionen und die seriöse Wissenschaft sind sich vor allem in einem Punkt einig: Intakte Amalgamfüllungen sollten im Mund bleiben, solange keine Allergie oder eine schwere Niereninsuffizienz vorliegt. Für das Herausbohren gebe es "keine allgemeine Rechtfertigung", betont ein wissenschaftliches Komitee der Europäischen Kommission. Man rate "dringend davon ab", teilt die DGZMK mit. Bundeszahnärztekammer und KZBV stimmen zu, weil auch der Nutzen für den Austausch gutsitzender Füllungen als widerlegt gilt.

Studien wie der "Deutsche Amalgamversuch" zeigten zwar, dass es nach dem Entfernen von Plomben durchaus zu einer Linderung von Beschwerden wie Kopfschmerzen, Konzentrationsschwächen, Müdigkeit und Sehstörungen kommen kann. Dies entpuppte sich jedoch als Placeboeffekt: Andere Therapien gegen die Symptome erreichten dieselbe Wirkung – obwohl das Quecksilber im Mund blieb.

Unseriöse Empfehlungen für Krebserkrankte

Dennoch sind es häufig Krebspatienten, die in der Hoffnung auf den positiven Effekt einer vermeintlichen "Entgiftung" zur Amalgamentfernung bei ihrem Zahnarzt aufschlagen. Sei es, weil Heilpraktiker und Heilpraktikerinnen sowie Alternativmediziner und -medizinerinnen ihnen dazu geraten haben, sei es, weil ihre Praxis sie erfolgreich für das lukrative Selbstzahlerangebot werben konnte, für das sie mitunter bis zu 1.000 Euro pro Füllung kassiert.

Diese Praxis sei "absolut unethisch", meint der Bremer Zahnarzt Bertelsen. Das Herausbohren intakter Füllungen samt medikamentöser Therapie zum Ausleiten von Quecksilber sei "Scharlatanerie", "ein einziger Fake": "Tumorpatienten wird suggeriert, sie seien mit Quecksilber vergiftet worden und nun endlich der Ursache ihrer Erkrankung auf der Spur." Unterstützung erhält Bertelsen von der Jenaer Onkologie-Professorin Jutta Hübner. Sie rät Krebserkrankten vom Herausbohren intakter Amalgamfüllungen deutlich ab: "Im Gegensatz führt die Entfernung zu einer hohen Belastung mit Quecksilber, die gerade in Zeiten einer Krebstherapie nicht günstig ist." Auch die KZBV sieht die Werbeangebote von Praxen "sehr kritisch".

Arbeitsschutz in den Praxen ist nicht immer garantiert

Fest steht: Mindestens beim Entfernen von Plomben wird in den Praxen noch auf lange Sicht Quecksilberdampf entstehen. Wie groß die Risiken dabei sind, bleibt umstritten. "Sollte eine Amalgam-Füllung beschädigt sein und daher die Füllung ausgetauscht werden müssen, achtet jede Zahnarztpraxis auf die höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards, sodass die Patientin/der Patient zu keiner Zeit gesundheitlichen Gefahren ausgesetzt ist", heißt es bei der KZBV. Zahnarzt Bertelsen bestreitet, dass dies möglich ist: Seine Messungen hätten gezeigt, dass sich der Quecksilberdampf nicht vollständig absaugen lasse.

Zudem ist der Einsatz von geeignetem Schutzmaterial für Patientinnen und Patienten wie Praxispersonal offenbar nicht überall Standard. "Wir arbeiten oft mit FFP2-Masken, das ist alles", sagt Sylvia Gabel, die die zahnmedizinischen Fachangestellten im Verband medizinischer Fachberufe vertritt. Ein gutes Schutzniveau bieten jedoch nur Spezialmasken mit Aktivkohlefilter. Doch um den Arbeitsschutz zu verbessern, um das unnötige Herausbohren intakter Füllungen und vor allem den Kontakt von schwangeren Patientinnen, Ärztinnen und Praxisangestellten mit Quecksilberdämpfen zu vermeiden, ist wohl noch viel Aufklärung erforderlich. "Ich sehe hier die Zahnärztekammer in der Pflicht", sagt Bertelsen.

Über RiffReporter

- Dieser Beitrag stammt vom Journalismusportal RiffReporter.

- Auf riffreporter.de berichten rund 100 unabhängige JournalistInnen gemeinsam zu Aktuellem und Hintergründen. Die RiffReporter wurden für ihr Angebot mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet.

Verwendete Quellen

- Internetauftritte von Zahnärzten und -ärztinnen

- Anfrage beim Bundesgesundheitsministerium, der Kassenärztlichen Vereinigung und der Bundesärztekammer

- Kommission "Methoden und Qualitätssicherung in der Umweltmedizin" des Robert-Koch-Instituts: Materialienband zur Kommissionsmitteilung "Amalgam" (PDF)

- Umweltbundesamt: Junge Erwachsene in Deutschland: Immer weniger Quecksilber im Körper – aber regionale Unterschiede (PDF)

- Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung: Jahresbuch 2023 (PDF)

- Europäische Kommission: The safety of dental amalgam and alternative dental restoration materials for patients and users (PDF)

- Deutsches Krebsforschungszentrum: Amalgam: Verursacht die Zahnfüllung wirklich Krebs?

- Community Dentistry and Oral Epidemiology: Prenatal exposure to dental amalgam and risk of symptoms of attention-deficit and hyperactivity disorder (ADHD)

- Berufsgenossenschaft BGW: Quecksibler in Zahnarztpraxen (PDF)

- sueddeutsche.de: Interview am Morgen: "Amalgam ist besser als sein Ruf"

- National Library of Medicine: Mercury vapor volatilization from particulate generated from dental amalgam removal with a high-speed dental drill – a significant source of exposure; Prenatal exposure to dental amalgam and pregnancy outcome; Perinatal death and exposure to dental amalgam fillings during pregnancy in the population-based MoBa cohort

- Messergebnisse und Statements des Bremer Zahnarztes Hans-Werner Bertelsen

- Statements der Onkologie-Professorin Jutta Hübner sowie von Sylvia Gabel vom Verband medizinischer Fachberufe

- Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung: Verbindliche Arbeitsplatzgrenzwerte der EU-Kommission

- zwp-online.info: Bye bye Amalgam! Arbeitsschutzmaßnahmen gefragt (Fachartikel)

- Klinikums rechts der Isar, TU München: Forschungsprojekt Amalgam (PDF)

© RiffReporter

"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.