Die Wut sitzt teilweise tief bei manchen Unionspolitikern. Sie sind größtenteils Verlierer der neuen Wahlrechtsreform. Gewonnen und trotzdem nicht im Bundestag.

Volker Ullrich ist die Verärgerung und Enttäuschung anzumerken. "Den hart umkämpften Wahlkreis Augsburg habe ich mit 31,1 % und über zehn Prozentpunkten Vorsprung gewonnen. Und dennoch nicht im Bundestag?", schreibt der CSU-Politiker auf der Plattform X. "Das neue Wahlrecht ist unfair und undemokratisch. Verloren haben vor allem meine Wähler und das Vertrauen in die Demokratie."

Den Unionspolitiker macht der Nichteinzug anscheinend so sauer, dass er verbal um sich schlug. Das Video eines Reporters des Bayerischen Rundfunks zeigte Ullrich am Wahlabend sichtlich aufgebracht im Gespräch mit Kulturstaatsministerin und Grünen-Wahlkreiskandidatin

Seit 2013 vertrat Ullrich den Wahlkreis Augsburg-Stadt im Bundestag. Stets holte er das Direktmandat und zog selbstverständlich ins Parlament ein. Doch nun ist er draußen – so wie 22 andere direkt gewählte Abgeordnete auch. Dieses Schicksal teilen sich ein SPD-Abgeordneter, drei CSU-, vier AfD- und 15 CDU-Politiker.

Neues Wahlrecht besonders für die Union von Nachteil

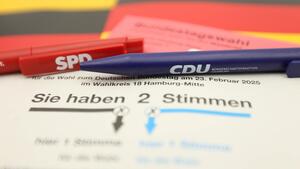

Schuld ist das neue Wahlrecht, das die Ampel-Koalition 2023 gegen den Widerstand der Union beschlossen hatte. Es reduziert die Zahl der Abgeordneten von zuletzt 736 (Wahl 2021) auf 630. Möglich wird dies durch den Verzicht auf Überhang- und Ausgleichsmandate.

Bislang hatte jeder erfolgreiche Wahlkreiskandidat seinen Sitz im Bundestag sicher. Gewann eine Partei mehr Direktmandate als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustanden, durfte sie diese behalten. Die anderen Parteien erhielten dafür Ausgleichsmandate. Die Folge: Der Bundestag wuchs und wuchs.

Jetzt gilt: Allein das Zweitstimmenergebnis entscheidet über die Zahl der Mandate. Mit ihren 37,2 Prozent (vorläufiges Endergebnis) stehen der CSU in Bayern 44 Mandate zu. Sie hat aber 47 Direktmandate errungen. Daher ziehen die drei Direktkandidaten mit den schlechtesten Erststimmenergebnissen doch nicht in den Bundestag ein. Einer von ihnen ist Ullrich.

Bei dieser, vom Bundesverfassungsgericht in den wesentlichen Punkten für rechtens erklärten Gesetzeslage wird es aber wohl nicht bleiben. Schon im Wahlprogramm der Union gab es den Punkt "Ampel-Wahlrecht abschaffen". Wahlsieger Friedrich Merz machte am Tag nach der Wahl eine Korrektur gewissermaßen zur Vorbedingung für eine Koalition mit der SPD. Das Ampel-Wahlrecht sei "ein einseitig gegen die Union gerichtetes Wahlrecht", sagte der CDU-Vorsitzende. "Und das muss korrigiert werden."

Änderungsvorschläge liegen auf dem Tisch

Der Wahlrechtsexperte Robert Vehrkamp, der an der Reform mitgewirkt hatte, spricht heute selbst von einem "Schönheitsfehler". Für dessen Behebung schlägt er vor: "Man muss die Art und Weise, wie der Wahlkreissieger ermittelt wird, so gestalten, dass keine Überhangmandate entstehen, dass aber trotzdem jeder Wahlkreis am Ende des Tages einen plausibel legitimierten Direktkandidaten hat."

Zugleich betont der Fachmann der Bertelsmann Stiftung: "Ich würde dringend empfehlen, am Prinzip der Zweitstimmendeckung nicht zu rütteln." Sonst ginge die ganze Wahlrechtsdiskussion mit Überhang- und Ausgleichsmandaten von vorn los. "Die einfachste Lösung wäre, dass derjenige den Wahlkreis gewinnt, der die meisten durch Zweitstimmen gedeckte Erststimmen hat."

Der CDU-Politiker Christoph Naser aus Tübingen ist einer der Leidtragenden des neuen Wahlrechts. Sein Vorschlag geht in die entgegengesetzte Richtung: "Wenn man die Anzahl der Wahlkreise reduziert, hat man automatisch weniger Grundmandate. Dadurch wäre eine Reduktion der Gesamtanzahl der Abgeordneten im Bundestag möglich."

Naser will also zurück zum alten System von Überhang- und Ausgleichsmandaten. Während jetzt die Größe des Parlaments auf 630 Abgeordnete gedeckelt ist, würde sie dann wieder variieren – mit der Gefahr eines erneuten Anschwellens des Bundestags.

Ein schlanker Bundestag kostet weniger und ist effektiver

Ob sich das die Union wirklich traut? Immerhin hat das Institut der deutschen Wirtschaft gerade ausgerechnet, dass die Schrumpfkur die Kosten jährlich um 125 Millionen Euro sinken lasse. Die größten Einzelposten seien geringere Ausgaben für Abgeordnetendiäten von 13 Millionen Euro, für Zahlungen an die Fraktionen von bis zu 20 Millionen Euro und für Gehaltszahlungen an Abgeordnetenmitarbeiter von 44 Millionen Euro.

Dazu kommt, dass sich die Funktionsfähigkeit des Bundestages mit weniger Abgeordneten erhöht. Die Arbeit in den Ausschüssen, die die wichtigste Gesetzgebungsarbeit leisten, wird mit zunehmender Größe immer schwieriger. (dpa/bearbeitet von the)