China und Russland trauern nach dem Tod von Irans Präsident Ebrahim Raisi um einen "wahren Freund", auch aus dem Westen kommen zahlreiche Beileidsbekundungen. Dabei hatte er tausende Hinrichtungen zu verantworten und unterstützte die Hamas in ihrem blutigen Terror gegen Israel. Zwei Experten erklären, warum der Westen dennoch sein Beileid bekundet.

Nach einer mehrstündigen Suchaktion war schnell klar: Der iranische Präsident Ebrahim Raisi ist tot. Der 63-Jährige war am Sonntag (19. Mai) bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Auch sein Außenminister Hussein Amirabdollahian war mit an Board. Inzwischen wurde der bisherige Vize-Präsident Mohammed Mochber als vorübergehender Nachfolger ernannt.

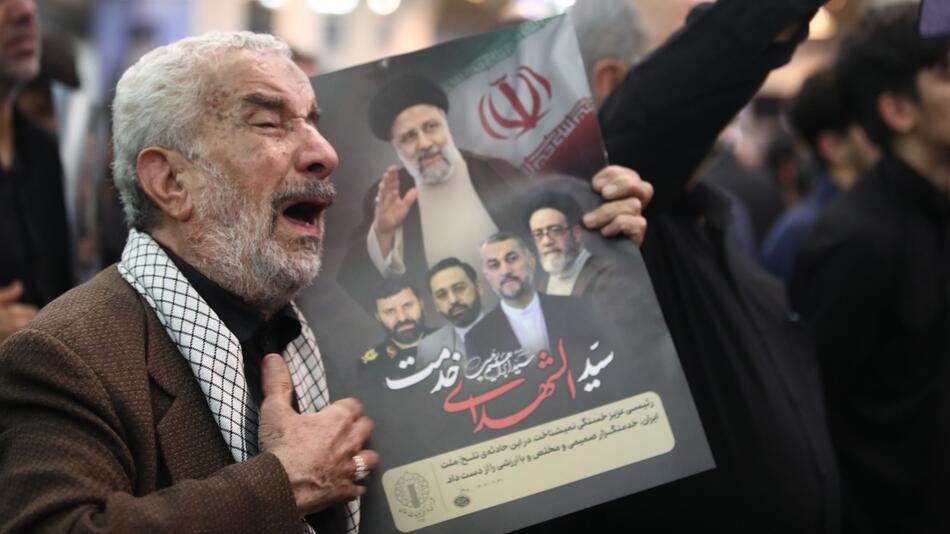

Teheran rief eine fünftägige Staatstrauer aus, Menschen pilgerten in großer Zahl zu Moscheen, um für Raisi zu beten. Die Reaktionen in der internationalen Gemeinschaft auf den Tod von Raisi fielen gemischt aus. Verbündete zeigten sich bestürzt, im Westen erfolgten eher verhaltene Reaktionen.

China und Russland: "Freund verloren"

Beileidsbekundungen kamen aus Katar, Syrien und der Türkei. Aber auch die USA, der Papst sowie UN-Generalsekretär António Guterres kondolierten. Die Nachricht habe ihn traurig gemacht, so Guterres laut seinem Sprecher in New York.

Ebenso drückte EU-Ratspräsident Charles Michel sein Bedauern über den Tod von Raisi aus, aus Moskau ließ Putin verlauten, Russland habe einen "wahren Freund" verloren. Ähnlich äußerte sich China. Anteil nahm auch die Hamas, die von Teheran finanziell unterstützt wird.

Mittlerweile hat sich auch Bundeskanzler

Kritik an Beileidsbekundungen

Die Kondolenzwünsche stoßen auch auf Kritik. Nachdem der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, auf der Online-Plattform X sein "aufrichtiges Beileid" ausgedrückt hatte, reagierte der schwedische Europaabgeordnete David Lega empört: "Können Sie den mutigen Frauen und Freiheitskämpfern im Iran je wieder in die Augen sehen?" und Belgiens ehemaliger Einwanderungsminister Theo Francken betonte "Sie sprechen nicht in meinem Namen." Es handele sich um "Beileid für einen Schlächter und grausamen Massenmörder".

Denn: Raisi zählte zu den wichtigsten Terror-Unterstützern der Welt – erst am Sonntag hatte er der Hamas, die einen blutigen Krieg mit Israel führt, seine Unterstützung zugesichert. "Palästina ist die wichtigste Frage der islamischen Welt", wurde Raisi noch kurz vor seinem Tod zitiert.

Raisi war verantwortlich für Hinrichtungen

Der 63-Jährige ist verantwortlich für die Hinrichtung von einer vierstelligen Zahl an Menschen. Laut "Amnesty International" sind im Iran allein im vergangenen Jahr 853 Menschen hingerichtet worden. Außerdem steht das Land immer wieder für seine Gewalt gegen Frauen in der Kritik. Viele Frauen sind im Iran konstanter Überwachung, Schlägen, sexualisierter Gewalt, Elektroschocks und willkürlichen Festnahmen ausgesetzt. Im Krieg gegen die Ukraine steht das Regime an der Seite Russlands und unterstützt Putin mit Waffen.

Der erzkonservative Raisi war seit 2021 Präsident und folgte damit auf Hassan Ruhani. Innerhalb des islamischen Systems galt er als sehr einflussreich – auch, wenn die Macht von Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei noch größer ist. Bereits in seiner früheren Zeit als Staatsanwalt soll er für zahlreiche Inhaftierungen und Hinrichtungen politischer Dissidenten verantwortlich gewesen sein. Seitdem trug er den Namen "Schlächter von Teheran".

Beileid als diplomatische Höflichkeit

Politikwissenschaftler Tobias Fella, Experte für internationale Politik, sieht die Kondolenzwünsche als Gratwanderung. "Sie sind eine diplomatische Höflichkeit. Man kann Kondolenz bekunden, auch ohne Wertschätzung für das Gegenüber auszudrücken", sagt er.

Aus seiner Sicht sind die Beileidsbekundungen im Westen Ausdruck davon, dass man in einer Zeit von enormer Instabilität im Nahen und Mittleren Osten weiter die Notwendigkeit sieht, die Kommunikation mit Teheran nicht abreißen zu lassen.

"Es soll beispielsweise in letzter Zeit indirekte Gespräche zwischen den USA und Iran im Oman gegeben haben, auch um eine ungewollte Eskalation in der Region zu verhindern. Diese möchte man nicht gefährden", sagt er. Dennoch werde der Iran im Westen als Bedrohung wahrgenommen und als ein Land, in dem Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung sind.

Westen will sich wohl Gesprächskanäle offenhalten

"Deshalb sind westliche Kondolenzwünsche nicht selten mit Zusagen an die iranische Bevölkerung verbunden, sie im Kampf für die Freiheit und Menschenrechte zu unterstützen", sagt Fella. Westliche Regierungen würden sich immer wieder in solchen Situationen befinden. "Man denke beispielsweise an den Tod von Josef Stalin oder Fidel Castro und die Reaktionen der westlichen Staaten darauf", sagt der Experte.

In der aktuell explosiven Lage im Nahen und Mittleren Osten ist es seiner Meinung nach wichtig, Kommunikationskanäle auch zu Gegnern offenzuhalten. "Der Westen sorgt sich weiter vor eine Ausweitung des Kriegs zwischen Israel und der Hamas", erinnert er.

Tiefe Krise der westlichen Wertegemeinschaft

Ähnlich sieht es auch Historiker Rasim Marz: Der Iran, dessen Mullah-Regime von China und Russland unterstützt wird, gehöre neben der Türkei und Israel zu den wichtigsten Mächten des Nahen Ostens.

Jedoch: "Die geopolitischen Entwicklungen der letzten zwei Jahrzehnte, aber spätestens seit der Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014, haben die sogenannte westliche Wertegemeinschaft in eine tiefe Krise geführt. Insbesondere die "feministische Außenpolitik" ist an ihre Grenzen gestoßen und mit der Realpolitik illiberaler Staaten kollidiert, die weithin die dominierende Kraft in der Geopolitik bildet", sagt er.

Die Europäische Union und die USA hätten aus mehreren Gründen eine Verständigungspolitik mit dem Mullahregime gesucht und eine direkte Konfrontation mit Teheran vermieden. Man habe sowohl einen Aufstieg Irans zur Atommacht als auch eine Destabilisierung des Staates mit seinen zahlreichen ethnischen und religiösen Gruppen verhindern wollen.

"Die Folgen könnten für Europa und den Nahen Osten ein unvorstellbares Ausmaß annehmen", sagt Marz. Hinzu komme, dass Russland den Iran als politischen Verbündeten brauche, während China vorrangig iranisches Öl für die heimische Produktion über den Persischen Golf beziehe. "Eine direkte Konfrontation würde einen Flächenbrand auslösen, der die Großmächte in eine globale Krise stürzen könnte", erklärt er die politische Gangart.

Über die Experten

- Dr. Tobias Fella ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Friedens- und Sicherheitsforschung an der Universität Hamburg (IFSH). Er forscht zu den Beziehungen zwischen den USA, Russland und China.

- Rasim Marz ist ein deutsch-türkischer Historiker und Publizist für die Geschichte des Osmanischen Reiches und der modernen Türkei. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die europäische und osmanische Diplomatie des 19. Jahrhunderts sowie die Subversion des Nahen Ostens im 20. Jahrhundert.

"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.